求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

少子高齢化に伴い新卒採用は年々人材獲得争いが加熱し、採用費用も高騰しています。

本記事では新卒採用一人あたりの費用や、採用費を抑制するために行うべきポイントについて解説します。

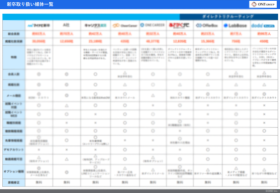

無料【最新版】求人広告比較ガイドブック(新卒採用編)

求人広告の費用・特徴が

一目でわかる比較ガイドブック!

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

新卒採用にかかる費用は高額になることもあり、企業にとって負担の大きな投資です。

採用費用を削減するためには、採用活動にどのような経費がかかっているのかを知り、見直す必要があります。

新卒採用にかかる費用は大きく分けて2種類あります。

内部コストとは、人件費や交通費といった社内業務にかかる費用のことです。

具体的には、

などです。

応募者が集まらなかった場合や内定辞退者が多数出た場合は、再度募集をかける必要があるため、さらに内部コストがかさみます。

また、人件費がメインとなる内部コストは、金額を明らかにすることが難しい費用です。

正しい金額を把握できないまま、内部コストが増加していく可能性が考えられるため、業務ごとに作業時間をつけるなどして、把握できるようにしておきましょう。

具体的には、

などが挙げられます。

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説 TOPへ

新卒1人あたりにかかる採用費用の平均費用を算出すると、採用費用を見直す参考になります。

一般的にどのくらいのコストがかかっているのか、確認してみましょう。

株式会社リクルートが調査した「就職白書2020」によると2019年度の採用単価は新卒採用が93.6万円、中途採用が103.3万円です。

これは、前年度の平均採用単価よりも高い数値です(2018年度の採用単価:新卒採用71.5万円、中途採用83.0万円)。

学生1人の採用に93.6万円かかるとして50人採用すると、

93.6万円×50人=4,680万円

場合によってはさらに高くなるかもしれません。

また「就職白書2021」によると「Web化に伴う採用活動の総費用が増えた」と回答した企業は46.3%と半数近くに及びます。

コストを見直さなければ、年々採用費用が増加する可能性も十分考えられます。

採用費用が増加している背景について、次の項目で詳しく見ていきましょう。

採用費用が増加している背景には、採用活動を進める上で多くの工程が発生しそれぞれに費用が発生していることが挙げられます。

採用活動の過程でかかる費用は、大きく分けて以下の6つです。

高額な費用がかかる広告をはじめ、さまざまな費用が発生します。

採用活動を進めるには、求人広告の掲載から説明会の実施、面接、内定と多くのステップを踏まなければなりません。

自社にとって効果があり費用をかけるべきところと、削減すべきところを判断する必要があります。

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説 TOPへ

新卒の採用活動にかかる費用は6つに大別できます。ここでは、それぞれの費用について詳しくご説明します。

新卒採用にかかる採用費用の中で、大きな割合をしめるのが広告費です。

自社のPR、説明会やイベントの告知は学生に自社の情報を伝えるために欠かせませんが、他社も求人サイトへの広告に力を入れ、多くの費用をかけています。

人材獲得のためには、自社に合う効果的な方法で広告を出さなければ、学生の元へ情報を届けられません。

複数の求人サイトへ広告を掲載すると、それだけで多額の広告費がかかってしまいます。

ターゲットとなる学生を明確にし、自社に合う媒体を選別して掲載することで経費削減につながります。

自社採用サイトを製作することも採用活動を行う上で効果的なため、費用をかけてでも採用サイトを製作する企業が多いです。

自社採用サイトがあることで、企業理念や魅力、入社後の働き方など学生が知りたい情報を画像、動画、文章で明確に伝えられます。

その反面、自社採用サイト作成を外部に注文すると、費用がかかります。

費用は業者や機能、内容によって大きく異なりますが、一般的に機能や内容が充実するほど高くなるため、予算に応じて自社の強みとなるコンテンツを強化することが重要です。

デザインや機能などがあらかじめ決まった、テンプレートをもとに制作できる業者もあるので、予算を抑えたい場合はこうしたプランを選択するのも良いでしょう。

多くの学生に自社をアピールし、存在を知ってもらうには会社説明会への参加が不可欠です。

説明会は学生にとって企業の存在や魅力を知るきっかけになります。

しかし、イベントへの参加や実施には参加費用だけでなく、社員の人件費や交通費といった費用がかかります。

説明会の参加、実施をする際は採用担当者にかかるコストを計算し、予算に見合っているのか確認するようにしましょう。

会社説明会同様、インターンシップも学生にとって企業の魅力を知るきっかけの一つです。

企業としても、自社の特徴や仕事のやりがいを学生に実際に感じてもらえる絶好のチャンスですし、応募率向上にもつながります。

また、自社の魅力や働き方を知ったインターンシップ参加者が応募すると、内定辞退のリスク軽減や入社後のミスマッチを防げます。

インターンシップの実施費用、社員の人件費、学生の交通費といった費用がかかるため、開催方法や内容を見直すことも経費削減に効果的です。

書類選考や面接を進める上で、採用担当者の人件費は当然かかりますし、通知書の郵送費用や応募者の交通費も発生します。

書類選考や面接には、人件費をはじめとして多くの採用費用が発生しますが、優秀な人材を確保するためにはあまり削ることができません。

「書類選考や面接の採用基準を明確にする」「採用管理システムを使う」など、効率よく進めることが重要です。

自社採用サイトの製作費と同じく、パンフレットやリーフレットにも費用がかかります。

パンフレットやリーフレットは紙媒体なため、自社サイトのように多くの情報を載せることはできません。

しかし、必要な情報のみを明確に掲載することで、企業の魅力を分かりやすく伝えられますし、パンフレットが目に入るだけで自社を思い出してもらえます。

また、パンフレットなどの紙媒体は、自社にあまり関心のない学生へのファーストコンタクトとしても効果的です。

制作会社を選定する際は、「採用に関する知識を持っているか」「採用パンフレットの制作実績があるか」を基準に比較検討しましょう。

他にも内定者の引越し費用や親睦会の開催費など、採用活動にかかる費用は多くありますが、いずれも費用対効果を考えた上で、コストのかけどころを明確にすることが重要です。

Web面接でお困りの方必見!?

これだけ抑えれば大丈夫!

『Web面接』成功マニュアル

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説 TOPへ

新卒の採用活動を進めるにあたり、多くの費用がかかることが分かりました。そこで問題となるのは「どのようにして採用費用を抑えるか」という点ではないでしょうか。

新卒採用にかかるコストを削減する方法について詳しく解説していきます。

採用手法にはさまざまな方法があります。

自社には合わない手法、効果が少ない手法も存在するそのため、まずは自社に合う採用手法を選択することが不可欠です。

地元密着型で知名度の低い企業と、知名度の高い大手企業では、適する採用手法も異なります。

例えば、知名度のない企業が大規模な合同説明会に参加しても、あまり学生を集められないでしょう。

しかし、自社の強みや魅力をアピールしてくれる人材紹介を利用すれば、ターゲットに効率よくアプローチできます。

大手企業の場合、多くの学生が利用する有名な採用サイトに情報を掲載すると、大量の応募に対応する人件費や時間がかかってしまう可能性があるでしょう。

このように、採用手法はそれぞれにメリット・デメリットがあるため、自社に合う方法を選択することが重要です。費用対効果を考えて適切な手法を選ぶようにしましょう。

費用をかけて採用活動を行っても、ミスマッチが発生するとパフォーマンスを活かせなかったり、早期離職につながったりします。

場合によっては、採用活動を再開しなくてはならないため、さらに費用がかかります。

採用活動のゴールは内定決定ではなく、入社して定着するまでです。

ミスマッチによって、採用活動の手間と経費を費やすことのないよう、内定者のフォローやインターンシップの導入を行いましょう。

丁寧な内定者フォローで他社と差別化し、内定辞退や入社後のミスマッチを防ぎましょう。

複数の企業から内定をもらっている学生も多いですが、当然内定が出た全ての会社に入社できるわけではありません。

内定を辞退されると、採用活動を再開する必要が出てくる場合もあるため、採用費用が増加します。

内定辞退を減らすということは、人材を確保するだけでなく、採用費用を抑制にもつながるため、内定辞退をされないようきめ細かなフォローをしましょう。

具体的には、

などが挙げられます。

このように、内定者とコミュニケーションを取る時間を設けると、不安解消や関係性の構築に役立ちます。

インターンシップに参加することで、学生は企業の雰囲気や働き方を体験できます。

その企業が「どのような仕事を、どのような人と、どんな働き方で行っているのか」というのは学生にとって気になる点です。

学生はインターンシップを体験することで入社後のイメージが掴めるため、ミスマッチが起こりにくくなります。

内定辞退や早期離職のリスクが減るため、結果的に採用費用の削減につながります。

また、実際に学生と交流することで優秀な人材を見つけやすくなり、ターゲットに直接PRできる点も大きなメリットです。

ただし、インターンシップの導入自体に人件費や学生の交通費といったコストがかかります。応募や入社後の定着につながる効果的なインターンシップを計画しましょう。

“攻めの採用”を行うことで、採用費用の削減を期待できます。

求人サイトへの掲載や人材紹介といった“待ちの採用”は、母集団を形成しやすいメリットがある一方、応募まで積極的な動きは取りづらいです。

企業が積極的に働きかける、

であれば、広告費を削減しつつ自社にマッチする人材にアプローチできます。

ダイレクトリクルーティングサービスについては、「人事必見!ダイレクトリクルーティングの媒体(メディア)22選」でも詳しく解説しています。

採用費用を見直すには、採用活動における工数の見直しも重要です。

募集から入社後の人材定着までには多くの工数がかかります。その中に無駄なことや時間がかかりすぎていることはないか確認しましょう。

特に内部コストの見直しが効果的です。

採用活動に携わる人員が過剰ではないか、面接の回数が適切かなど、一つずつ見直すことにより無駄な経費が分かります。

採用活動に関わらず、企業全体の人件費を削減するように見直しすることも重要です。

採用費用削減には、雇用関係助成金を利用する方法もあります。

雇用関係助成金とは、厚生労働省が取り扱う人材雇用に関する助成金のことです。

条件を満たせば助成金を受け取れるため、対象となる事業主は積極的に活用しましょう。

雇用関係助成金には多数の種類があります。

新卒採用に関係するコースの一つが「特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)」です。

このコースは既卒者や中退者が応募可能な新卒求人を出し、既卒者・中退者を新卒枠で初めて採用後、一定期間定着させることで助成金を申請できます。

※2019年3月31日までに募集を行い、2019年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象

なお、助成金の内容は変わる場合があります。

詳しい条件や他の雇用関係助成金については、厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」をご確認ください。

多くの学生が利用するTwitter、Instagram、FacebookといったSNSの活用も採用費用削減に有効です。

SNSでの露出を増やすことにより、自社の知名度向上やイメージアップを期待できます。

すでに、採用活動のためのアカウントを作って学生にアピールしている企業も少なくありません。

SNSは運営を外部に委託せず、自社で運営することでコストの大幅な削減につながります。

SNSを日常的に利用している若い世代の社員や、入社したばかりの社員にSNSの運用について聞いてみるのもよいでしょう。

ただし、効果を実感できるまでには時間がかかるため、定期的に発信し続けることが重要です。

YouTubeから情報を得ている学生も多いため、YouTubeチャンネルを開設するのも効果的です。

文章や画像だけの情報と異なり、映像や音声で発信できるYouTubeは、企業のリアルな様子をより明確に伝えられます。

また、自社のYouTubeチャンネルを見て興味関心を持った学生は、入社後のミスマッチも少ないでしょう。

ただし、動画編集のスキルがないと外部に委託することになるため、その費用は発生します。

自社で動画撮影・編集ができるようになると、SNS同様、効果が高くコストの低い採用活動が実現できます。

より費用対効果の高い採用手法を導入することで、採用費用の削減につながります。

ここでは“攻めの採用手法”である、リファラル採用とダイレクトリクルーディングについて詳しくご紹介します。

リファラル採用とは、既存の社員に友人・知人を紹介してもらう採用方法です。

企業の内情や仕事内容を理解している既存の社員が、自分の友人・知人を紹介するため、ミスマッチが起こりにくいです。

働いている社員をとおして採用活動を進めることで広告費を削減しつつ、早期離職リスクも抑えられるため、採用費用を削減できます。

リファラル採用を導入する際には、紹介した社員にインセンティブを設けるようにしましょう。インセンティブを設けることで積極的に動く社員が増え、より効果が期待できます。

リファラル採用導入の前に、インセンティブの金額や支払い方法といったルールを決めておきましょう。

企業が気になる学生に直接アピールするダイレクトリクルーディングもおすすめです。

ピンポイントで欲しい人材にアピールでき、学生も企業から直接声をかけられることで興味や関心が高まります。

ダイレクトリクルーディング導入の際には、専用のツールやサービスを利用することが一般です。

ツールやサービスによって「定額制」「採用人数により料金が変動」など、料金が異なります。サービス内容や料金を比較して、自社に合うツールやサービスを検討しましょう。

サービス利用料がかかるものの、求人サイト掲載費や説明会の費用がかからないため採用費用削減につながります。

ダイレクトリクルーティングサービスについては、「人事必見!ダイレクトリクルーティングの媒体(メディア)22選」でも詳しく解説しています。

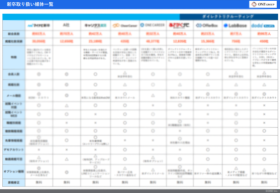

無料【最新版】求人広告比較ガイドブック(新卒採用編)

求人広告の費用・特徴が

一目でわかる比較ガイドブック!

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説 TOPへ

新卒採用の採用費用は内部コスト、外部コストともに高額の費用がかかるため、定期的な採用費用の見直しが必要です。

採用手法はさまざまな方法がありますが、企業の規模や予算により、企業に合う方法と合わない方法があるため、その見極めもしなければなりません。

新卒採用費用を抑えるポイント10項目を確認し、新卒の採用費用について見直しをしてみましょう。

新卒採用一人あたりの費用とは?採用費用抑制に行うべき10のポイントをあわせて解説 TOPへ

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。

中途採用

面接・採用

Instagram採用