求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

昨今の激化する採用市場で注目を集めているのが、採用マーケティングです。

激しい人材獲得競争の中から優秀な人材を獲得するには、採用ターゲットを意識した戦略的なアプローチが欠かせません。

この記事では採用マーティングとは?といった基本的な概念から、導入手順やメリットについて紹介していきます。

無料『採用要件の整理サービス資料』ダウンロード

\採用率1.8倍、採用単価1/4に!/

採用とはマーケティングである

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

採用マーケティングとは、マーケティングの概念や手法を採用活動に取り入れることです。

ターゲットを意識したメッセージやアプローチ方法を戦略的に行うことで、効率的な採用活動につながります。

マーケティングには、ファネルとチャネルの二つの考え方があります。

ファネルとチャネルについて、それぞれ詳しく解説していきます。

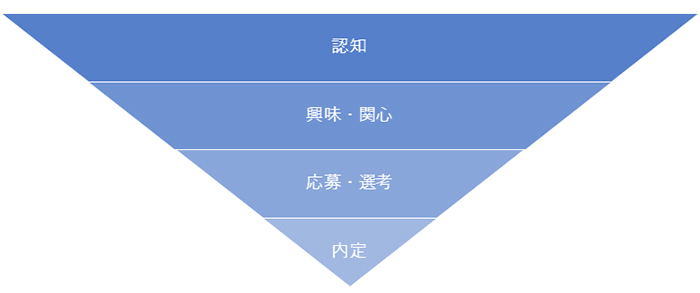

ファネルは本来、逆三角形の形をした水を注ぐ道具である「漏斗(ろうと)」を意味する言葉です。

通常、消費者の購買フェーズは「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」の一連の流れで進んでいき、その数は購買に近づくほど少なくなります。消費者の購買フェーズと人数を図にすると逆三角形になることから、ファネルと言われているのです。

このファネルを採用に置き換えると、

このように、潜在的な就職・転職ニーズを持つ潜在層も含めた求職者の関心を惹くことから始め、実際に採用するまでのフェーズで少しずつ人数が絞られていきます。

チャネルとは、集客するための媒体や経路のことです。

採用活動においては、

採用マーケティングでは「SNSや採用イベントで認知を拡大させる」のように、ファネルとチャネルをどう組み合わせるかが重要です。

採用マーケティングを語る時、併せて採用ブランディングという言葉もよく使われます。

採用マーケティングも採用ブランディングも、自社にマッチする人材を獲得するための戦略ですが、そのアプローチや目的は異なります。

採用マーケティングは、採用活動にマーケティング手法を取り入れ、ターゲット層の求職者に魅力を感じてもらうための戦略です。

一方、採用ブランディングは、求職者に抱いてほしい自社のイメージを継続的に発信する取り組みです。企業の環境や文化、社会的責任、福利厚生、キャリアパスなどの面を強調し、企業イメージを魅力的にする戦略です。

したがって、採用マーケティングは求職者を引き付けるための戦略、採用ブランディングは、企業の魅力的なイメージを構築するための戦略と言えます。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

なぜ採用マーケティングが注目されるようになったのか、その背景を解説します。

採用マーケティングが注目されるようになった背景には、採用競争の激化があります。

少子高齢化の進む日本では労働人口が減少し続けており、多くの企業で人材不足が深刻化しています。

そのため、従来のように転職活動をしている「顕在層」にアプローチするだけでは、応募者を十分に確保できなくなってきました。中でもエンジニアのような専門性の高いスキルを持つ人材の確保は非常に難しく、売り手市場が続いています。

新卒採用においても少子化で学生の数自体が減少しているため、優秀な人材ほど企業間での取り合いが苛烈になります。

採用で成果を上げるには、就職・転職ニーズはあるが活動をしていない「潜在層」まで対象を広げ、戦略的にアプローチする必要があるため、採用マーケティングが注目されるようになりました。

採用手段の多様化も採用マーケティングに注目が集まる要因の一つです。

従来の採用方法は、ハローワークや求人情報サイト、求人情報誌の活用が主流でした。しかし最近では、求人媒体などを通さずSNS上で求職者と直接やり取りしてスカウトする方法や、社員に人材を紹介してもらうリファラル採用といった、新しい手法を行う企業が増えています。

数ある採用手法の中から適したものを選び運用していく必要があるため、マーケティングの理論や手法が重要になってきたのです。

企業で働く人材の多様化も、採用マーケティングの重要性が高まった要因と言えます。

現在社会全体で、性別・年齢・障害・国籍などの多様性を受け入れ活用する「ダイバーシティ&インクルージョン」が推進されています。

求職者の価値観や働き方も多様化したことで、前例や過去の成功体験が通用しなくなりました。そのため、採用ターゲットを意識して効果的に情報を発信するマーケティングの重要性が高まっています。

現代の求職者の多くは、デジタルネイティブ世代で、インターネットに代表されるデジタルメディアを当たり前に活用しています。そのため、採用マーケティングにおいても、デジタルマーケティングの手法を活用することは、今や不可欠です。

求職者は、ネット検索やSNS、ブログ、口コミサイトなど様々なネットメディアから情報を収集しています。そのため、デジタルマーケティングの手法を用いたアプローチが効果的です。

例えば、SNSの活用は求職者とのコミュニケーションを容易にします。ターゲット層の求職者が興味を持つ求人情報をSNSに配信することで、効率よく採用ターゲットに情報が届きやすくなります。

また、デジタルマーケティングの手法を活用すると、採用活動の分析や測定がしやすくなります。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

続いて、採用マーケティングで重要な対象設定(ターゲット設定)について解説します。

転職潜在層とは、転職意欲はあるものの転職活動を行っていない層です。

就職先の候補となるには、自社を認知してもらう必要があります。転職潜在層にも自社を知ってもらい、転職活動を開始した際に自社を想起してもらうことを目的とします。

転職顕在層は、転職を積極的に検討していて、新しいキャリアチャンスを模索している層です。従来は、この転職顕在層が採用活動の主要ターゲットでした。

転職顕在層は、積極的に求人情報を探しています。そのため企業は、求人媒体や転職エージェントを活用するなど、積極的なアプローチを行うことが、自社にマッチする人材を獲得する上で効果的です。

採用マーケティングでは、自社の社員もターゲットになり得ます。

というのも、採用活動のゴールは採用ではなく、定着・活躍だからです。

従業員が定着・活躍するには、キャリア支援や人材育成・働く環境の整備など、エンゲージメント(愛着心)を向上させる活動が欠かせません。

エンゲージメントが高まることで、自社社員によるポジティブな口コミの拡散や、リファラル採用の活性化といった効果が期待できます。

採用マーケティングでは、選考辞退者や不合格者もターゲットになり得ます。

なぜなら、SNSや掲示板、口コミサイトなどで悪い噂やネガティブなイメージが拡散される恐れがあるからです。選考辞退者や不合格者においても、その場限りとせずに真摯に対応しましょう。

選考辞退者や不合格者へ真摯に対応することで、自社に好感を持ってもらえる可能性があります。将来的には次回への応募や、家族・友人の応募促進につながることもあるでしょう。

また、選考辞退者については、辞退理由を明確にしていくことでミスマッチ防止など、今後の採用活動の改善に役立てられます。

退職者も採用マーケティングのターゲットとなり得ます。

自社で働いていた元社員が自身の経験をもとに口コミやSNSで発信する内容は、採用活動に大きな影響を与えます。

また、昨今では退職した社員を雇い入れる企業も多いです。退職者は、自社の仕事内容や内部事情を理解しているため、再雇用後の即戦力人材になり得ます。

このような点からも、自社を退職した社員とも良い関係を築いておくことがあるでしょう。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

採用マーケティングを活用するメリットとして、どのようなものが挙げられるのでしょうか。

こちらでは、以下の3つのメリットについて、それぞれ解説していきたいと思います。

採用マーケティングの最大のメリットとして、応募者の増加が挙げられます。

採用マーケティングでは、特に採用ターゲットを意識して情報発信やアプローチを行うため、効率的に採用活動を進めることができます。訴求力が高まれば、自ずとターゲットからの応募も増加するでしょう。

また、採用マーケティングは求職者だけではなく、積極的に求職活動をしていない潜在層にまで対象を広げます。

自社の認知度をアップさせることで、自社を就職・転職先の候補として認識してもらえるようになるため、応募者集めに役立てられます。

ペルソナ設定とは、自社が採用したい人物像を作り上げることです。

年齢、性別、職業、居住地、趣味、休日の過ごし方、年収、家族構成などを設定し、具体的な人物像を作り上げます。

採用マーケティングでは、設定したペルソナの行動特徴や考え方に合わせて、発信すべき内容や採用手法、媒体といったアプローチ方法を検討・実施します。

ペルソナ設定をすることでターゲットへの訴求力が高まり、マッチ度の高い人材が集まりやすくなるのがメリットです。

設定したペルソナは使い回しせず、ポジションや職種といった募集内容に合わせて、設定しましょう。

採用マーケティングは、経費の面でも多くのメリットがあります。

効果が出るにはそれなりの時間はかかりますが、ブログやSNSなどで潜在層にも働きかけると、ターゲットの流入につながります。自社で応募者を集められるようになれば、広告掲載のように採用活動にかかるコストを削減できます。

また、ペルソナをしっかり設定することで、ミスマッチも起こりにくくなるため、早期離職による採用・育成コストの削減にもつながります。

無料『採用要件の整理サービス資料』ダウンロード

\採用率1.8倍、採用単価1/4に!/

採用とはマーケティングである

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

応募者の増加や経費削減といった様々なメリットがある採用マーケティングですが、どのような手順で導入したら良いのでしょうか。

ここでは、採用マーケティングの導入手順について解説いたします。

採用マーケティングを行う際は、自社分析で強みや弱みを把握するところから始めましょう。

自社を客観視するのは難しいものなので、自社にとっては当たり前のことでも、外部から見ると素晴らしいものは多くあります。

例えば、待遇面では手厚い福利厚生や職場環境が整っているなどが挙げられます。また、企業理念や戦略面では、ダイバーシティの推進や健康経営のように、自社の優位性を示せるものがあるはずです。色々な面から客観的に見直して、情報発信することが採用マーティングの第一歩となります。

次に設定すべきは、ペルソナ(人物像)です。

採用したいペルソナは、決まっているでしょうか。ただ漠然と応募して欲しいだけでは、ミスマッチが起きる確率は高くなります。

採用後の辞退や入社後の早期退職を防ぐためにも、どういった人物に入社して欲しいのか、ペルソナを設定することが有効です。

ペルソナの内容は、年齢、性別、居住地、性格、家族構成などを決め、どういった人材に入社してほしいのかを明確化させましょう。

採用マーケィングを自社で一から構築するのは難易度が高く、時間と労力がかかるため、既に採用マーケティングを取り入れている企業を参考にするのも一つの方法です。

例えば、「自社で活用できそうな部分を取り入れる」「他社の成功事例を参考に独自の方法を考える」という形で取り組むと良いでしょう。そうすることによって、自社に合った採用マーケティングを構築し、その先の作業に時間をかけることができます。

自社の強みや特徴などアピールするものが明確になり、採用したいペルソナ(人物像)が決定したら、「最終的にそれをどのようにすべきか」という計画が必要になります。

そこで行うのが、カスタマージャーニーへの落とし込みです。

カスタマージャーニーとは、購入に至るまでの顧客の行動や思考、感情といったプロセスを言います。

採用活動では、

| 応募者の状況や心理 | 自社の状況や対策など | |

|---|---|---|

| 興味 | ||

| 情報収集 | ||

| 比較&検討 | ||

| 応募 | ||

| 選考 |

最後は、採用施策の実施です。計画に当てはめて運用するだけでなく、日々振り返りを行い、改善点がないかチェックすることが肝要です。

例えば、「HPに呼びかけたが反応がない」「ペルソナとは違う人物像が多く集まる」「辞退者が多い」といった問題が発生することもあります。

データ分析などで原因を究明し、課題を解決するにはどうするべきかを具体的に考えた上で施策を講じましょう。PDCAを回していくことで採用活動が改善します。

分析に際して着目すべきデータとして、次のようなものが挙げられます。

例えば、エントリー率やウェブサイトのページビュー数が思わしくない場合、コンテンツがターゲット層の心を掴んでいない可能性があります。

コンテンツの本文やタイトルの改善、使用しているクリエイティブ(画像やイラスト)の差し替えが必要かもしれません。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

採用マーケティングを効率よく運営するためには、システムの力が欠かせません。

採用管理システムは、応募経路に関係なく応募者を一括管理できるため、業務効率化が実現します。

採用マーケティングでは、自社サイトや採用サイトといったWebサイトも活用します。

コンテンツ管理ツール(CMS)を利用することで、HTMLやCSSなどのサイト構築に必要な知識がなくても簡単にサイトを作成し、コンテンツを配信できるようになります。

無料『採用要件の整理サービス資料』ダウンロード

\採用率1.8倍、採用単価1/4に!/

採用とはマーケティングである

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

採用マーケティングを実行するには、人事担当者に一定のスキルが要求されます。

ここでは、採用マーケティングを活用する人事担当者に求められるスキルについて解説いたします。

採用マーケティングを活用する人事担当者には、様々な求人コンテンツのライティング・スキルが求められます。

例えば、雑誌やウェブの求人メディア、採用サイトなどに掲載する求人のライティング、オウンドメディアに掲載する求職者向けコンテンツのライティングなどです。

何をどうアピールするかによって、求職者への訴求力が大きく変わってくるため、求人コンテンツのライティング力は欠かせません。

採用マーケティングを実行する際は、現状分析と改善を継続的に行います。そのため、人事担当者には分析スキルも要求されます。

例えば、応募状況やWebページの訪問者の分析から、ターゲット層に自社の存在を認知してもらえているか、魅力をアピールできているか、などが理解できます。

分析に基づいて採用活動を改善するスキルも、採用マーケティング担当者に求められます。

例えば、ファネルとチャネルの組み合わせに問題はないか、などを分析結果から判断して改善策を立案し実行する、といったスキルです。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

ここでは、実際に採用マーケティングを導入して成功した企業の事例を3つご紹介いたします。

LINE株式会社は、採用マーケティングを導入し成功した企業のひとつです。

同社では、「採用コミュニケーションTF(タスクフォース)」を設置し、採用活動を戦略的かつ効果的に展開しています。このTFは、採用、PR、広報、グローバル人事チームなど、部門横断的なメンバーで構成され、部門間で情報が共有されます。

「OnLINE」という、採用に特化したオウンドメディアの運営も特徴的な取り組みです。「OnLINE」では、企業文化や社員のインタビューなどを掲載して、企業の魅力を伝えています。

様々な事業の裏側も知ることもでき、求職者が同社で働くイメージをつかみやすいメディアになっています。

また同社は、リファラル採用にも力を入れています。同社の「リファラル採用」では、通常の採用プロセスと比べ、候補者が入社する確率が約10倍高いです。

株式会社電通も、採用マーケティングの導入に成功しています。

人材不足が叫ばれる昨今、退職したプロフェッショナル人材の活用は急務です。同社は「ライフシフトプラットフォーム(LSP)」を提唱し、人生100年時代において、個人が社会で長く価値を発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

LSPは、同社を退職したプロフェッショナル人材を、個人事業主として業務委託契約して活躍してもらう仕組みです。

また同社は、アルムナイ採用にも積極的です。退職者などのアルムナイに向けて、同社の最新情報や求人情報などを発信し、再入社を促す取り組みを行っています。

合同会社DMM.comも採用マーケティングを導入し成功した企業です。

同社は「リファラル50」という取り組みで、リファラル採用の比率50%を目指しています。

リファラル採用を推進しようとする場合、社員から人材を「紹介してもらえない」ことも多いのですが、同社ではマーケティング的なアプローチでこれを解決しています。

例えば、社員が友人・知人と会食を通して積極的に「リファラル50」に取り組んでもらう、「採用会食制度」を経理部門などと調整して導入しています。社員が負担を負うことなくリファラル採用に取り組める制度です。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

採用マーケティングは、求める人材を採用するためにマーケティングの理論や手法を採用に取り込むことです。

「自社を認知し、入社に進むためにはどうしたら良いのか」「求職者の目線に立って、自社をアピールするにはどうするべきか」を考えるには、マーケティングの思考がとても役立ちます。

マーケティングを解説した本も数多く出版されているので、そちらを参考に採用マーケィングを考えてみるのも良いでしょう。

採用マーケティングとはどんな手法?メリット・導入手順・成功事例をご紹介 TOPへ

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。

中途採用

面接・採用

Instagram採用