採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説

求人広告代理店事業

求人広告代理店事業

求人広告に関するお問い合わせはこちら

- 0120-934-370電話受付:平日9:00~18:00

お問い合わせ

お問い合わせ

求人広告代理店事業

求人広告代理店事業

求人広告に関するお問い合わせはこちら

求人広告代理店事業TOP > 中途採用 > 採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

人事を悩ませる永遠のテーマが「採用ミスマッチ」です。

企業と求職者との認識や価値観のズレで起こる採用ミスマッチは、早期離職につながり会社にとって大きな損害をもたらします。

しかし、採用ミスマッチには原因があり、それさえ分かれば対策を打つことができます。

そこで本記事では、採用ミスマッチの原因と対策を解説し、具体的な解決方法について紹介します。

採用ミスマッチは損失が多く、何も対策をとっていないのは非常にもったいないです。本記事を読んで、採用ミスマッチを減らしましょう。

無料面接担当者必見!!大ボリューム『面接マニュアル』

全35ページ!今すぐ活用できる面接官向けマニュアル

応募者に好印象を残し「選ばれる企業」になれる!

面接を成功させるポイントを徹底解説

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

「採用ミスマッチ」とは、企業と求職者に認識のズレが生じた状態のことです。

認識がズレやすい項目は、

が挙げられます。

企業の実情と求職者の希望が合わないときに、採用ミスマッチが生じます。

採用ミスマッチは内定辞退や早期離職につながるため、求職者が入社後の姿をイメージできるよう、正しい情報を発信することが重要です。

「ミスマッチ」とよく似た言葉に「アンマッチ」がありますが、意味に違いはあるのでしょうか。

「アンマッチ(unmatch)」とは、組み合わせできない状態を意味する言葉です。

ミスマッチは組み合わせた後に認識のズレが生じた状態を指しますが、アンマッチはそもそも組み合わせができていません。

どういうことかというと、募集しても要件に合う人材が現れず、採用活動が進まない状態のことです。

アンマッチが起きた場合、原因究明と改善をしなければ企業と採用候補者のマッチングが難しいままになってしまいます。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

多くの人事担当者が「優秀な人材だと思ったが期待値に満たなかった」「早期離職して採用コストが無駄になった」と悩んだ経験があるのではないでしょうか。

しっかりと対策しなければ、採用ミスマッチはどの企業でも起こり得るものです。採用ミスマッチが起きている企業の割合をデータとともに解説します。

早期離職とは、就職後3年以内の退職のことです。

厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」によると、新卒採用の早期離職率は高卒で35.9%、大卒で31.5%でした。

新卒者の3人に1人が就職後3年以内に退職していることからも、多くの企業が採用ミスマッチに悩まされている現状と言えます。

また、事業所規模別の早期離職率は、企業規模が小さいほど高くなる傾向にあります。中小企業は特にミスマッチ対策に注力する必要があるでしょう。

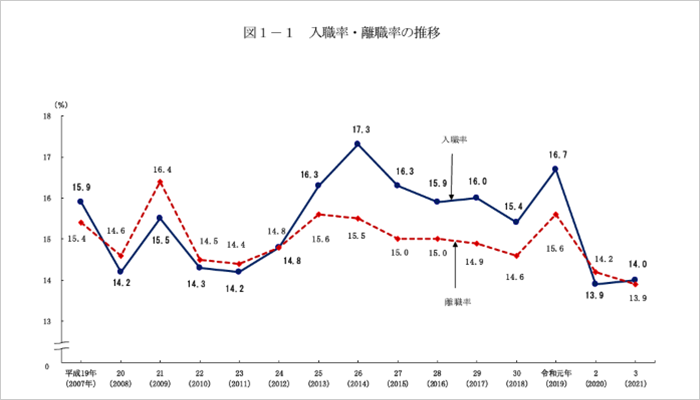

引用:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」

日本企業全体の平均離職率は、年度によって変動はあるものの15%前後で推移しています。

ただし、業界や職種によって離職率は大きく異なります。特に離職率が高いのは、宿泊業やサービス業といった接客を伴う仕事です。

接客を伴う仕事は華やかな反面、対人関係によるストレスがかかりやすく、生活も不規則になりがちです。

入社前に抱いていたイメージとのギャップで早期離職する人が多いため、労働条件の改善や福利厚生の充実とあわせて、ネガティブな情報も含めた正しい情報開示が必要でしょう。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

日本の平均離職率は15%です。では、なぜ仕事を離職するのでしょうか。

ここでは、リクナビNEXT『転職理由と退職理由ランキングBest10』をもとに紹介します。

1番多かった理由は、上司のやり方に対する不満で「自分のミスを部下に押し付ける」「役職を理由に社内規則を守らない」などです。

目上の人に対する不満は解消が難しく、離職につながることが多いです。上司や経営層を尊敬できるかどうかが離職と相関関係を持っています。

「残業が月に200時間を超えていて入院してしまった」「メールすら使えず連絡手段が、電話かFAXだけだった」など環境に対する不満が離職理由の第2位です。

健康被害が出るほどの労働環境や、仕事効率が極端に悪い環境、事前に聞いていた仕事内容とのギャップが大き過ぎる場合は離職につながってしまいます。

社内の人間関係が離職理由のなかで3番目に多いです。

「プライベートの噂が飛び交っていた」「ベテランの女性社員が仕事中しゃべり続けているけど、誰も注意できない」などが挙げられています。

人間関係のストレスは解消が難しく、離職につながっているようです。

社員の離職も、原因が分かれば対策をとることができます。

マネジメント層にも教育を施して不条理を減らす、労働環境のギャップを作らない、などで人材の離脱を防ぎましょう。

離職理由の第4位は、給与面に対する不満です。

「残業しなければ生活できない基本給」「評価基準を満たしたのに昇給されない」「男女で待遇が異なり男性の方が昇給額が多かった」といった理由が挙げられています。

給与は生活に直結する項目だからこそ、納得感のない低い給与は離職の理由となります。労働力に見合った給与支給と、成長に応じた昇給や賞与を検討しましょう。

「やりがいがない仕事だった」「憧れの仕事を実際やってみて期待と違った」「暇すぎて成長できないと感じた」など、仕事内容への不満が離職理由の第5位です。

仕事の負荷が大きいと精神的疲労がたまりやすいですが、仕事が単調すぎてもモチベーションを維持できません。楽しみながら成長できる環境づくりが、離職防止につながります。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

新卒採用と中途採用では、ミスマッチの原因が異なります。

それぞれの特徴に合わせた対策を行い、ミスマッチを予防しましょう。

新卒採用のミスマッチの主な原因は、

の4つです。

就活生は「企業研究が不十分だった」「自己分析が不十分で興味のない仕事に就いた」といった、就職前と就職後のギャップに不満を感じて退職を決意することがあります。

企業側は「就活生に企業の良い面だけ見せた」「適性を見極められなかった」などが原因となり、ミスマッチが生じます。

このように、新卒採用のミスマッチは企業と就活生の双方に原因がある場合が多いです。

企業にとって優秀な人材確保は重要な課題です。

できるだけ多くの就活生を確保しておきたいと考えるあまり、入社するメリットを強調して、デメリットを伝えないことがあります。

就活生からすると、入社後にデメリットが目立ってしまい、ミスマッチが生じるでしょう。

重要なのは、デメリットを事前に伝え、採用候補者が納得した上で入社することです。

「土日の出勤がある代わり、平日に1日休みになる」など、デメリットを補完する情報と合わせて伝えると印象が良くなります。

新型コロナウイルス感染拡大以降、採用面接をオンラインで行う企業が増えています。画面越しにやり取りするオンライン面接では、お互いの雰囲気が伝わりにくいのが懸念点です。

オンライン面接だけでは採用候補者がどんな人物かを見極めにくくなるため、入社後に「思っていた人物像と違う」と感じるかもしれません。

オンライン面接を取り入れる場合、最終面接だけでも対面にすると良いでしょう。

採用候補者にとっても、対面面接は会社の雰囲気や人事担当者の雰囲気を直接知れる貴重な機会になります。

就活の早期化にともない、就活生が就職活動を開始するまでの期間が短くなっています。

業界研究や企業研究といった準備が不十分なまま採用選考が進んでしまうケースがあります。

採用候補者と企業の相性を確認できないまま入社すれば、採用ミスマッチも起こりやすくなるでしょう。

また、就活生の自己分析不足もミスマッチの要因です。

自分の適性や、仕事への向き合い方がはっきりしない状態で就活に臨む人も多いため、適性検査の実施などで工夫する必要があります。

入社前のフォローはミスマッチ予防に役立ちます。

入社前に、

といったフォローをしておきましょう。

事前フォローが入社後のギャップを埋めるので、入社してから企業に不満を抱きにくくなります。

社会経験のある人材を採用する中途採用は、新卒採用と異なる理由でミスマッチが発生します。

主な原因は、

などです。

中途採用で重要なのは、自社で活躍する人材の特性とスキルを把握することです。

人材の要件定義ができていないと、自社で活躍しにくい人材を採用しやすくなります。

自分のスキルを「十分に発揮できない」と感じた中途採用者は、退職する可能性が高いです。

採用ミスマッチの予防のため、自社と相性の良い人材の特徴を把握してから採用計画を立てるようにしましょう。

採用面接では、面接官個人の印象で採用の可否が決まらないように評価基準を明確にする必要があります。

面接官の主観で適性を判断していると、評価にブレが出て自社が本当に求めている人材を獲得できなくなるでしょう。

例えば、

といった基準を設定しても、正しく評価できません。

なぜなら、コミュニケーション能力といっても、「スムーズに意思疎通できる」「対立した意見にも折り合いをつけられる」など、人によって何をイメージするか異なるからです。

あいまいな評価基準は、採用ミスマッチを招きます。誰が面接官であっても同じ評価になるよう、評価基準を整えましょう。

転職をする理由はさまざまですが、キャリアアップや年収アップを目的に転職する人も多くいます。その場合、採用候補者が納得できる待遇や雇用条件であることが大切です。

したがって、入社後の認識のズレをなくすためには、入社する前から採用候補者の希望をしっかり把握しておく必要があります。

例えば、

といった、面接などでは確認しにくい情報も事前に伝えるようにしましょう。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

ここからは、採用ミスマッチの具体的な対策7選を紹介します。

社員定着率の向上については、「社員の定着率とは?離職率との関係や高める方法、取り組みについて解説」をご覧ください。

早期離職は採用ミスマッチから発生することが多いため、早期離職の対策を打てば、自ずと採用ミスマッチの対策にもつながります。

早期離職への対策を打つには、まずはその原因を明らかにしましょう。

早期離職の原因が「思っていた仕事と違う」であれば、入社前の説明を強化する、「企業の将来性に不安を感じる」であれば、不安の払拭に注力するなどの対策を行います。

会社が期待するパフォーマンスを、入社前に伝えると採用ミスマッチの防止につながります。

選考の段階から

などを共有しましょう。

また、対話で伝えるのはもちろん、「ジョブ・ディスクリプション」と呼ばれる職務記述書を使い、明文化することも効果的です。

求職者に期待することと、求職者の自覚に相違を作らないことが、ミスマッチ防止につながります。

人材採用計画を遂行するために、つい背伸びしてメリットばかり伝える企業も多いでしょう。

しかし、良い話ばかり聞いた採用候補者は、入社前後のギャップが大きくなってしまうため、採用ミスマッチが生じやすくなります。

採用ミスマッチ予防のためには、会社のデメリットも正直に伝えることが重要です。

デメリットも、プラスにかえる情報とあわせて伝えれば悪い印象にはなりません。

例えば「みなし残業制だが、月平均残業時間は10時間」のように、伝え方を工夫しましょう。

選考の段階で、求職者のキャリアプランやどんな環境で成果を出せるかなど、求職者自身の考えも聞きましょう。

前職を辞めた理由や譲れない信念が分かれば、採用ミスマッチを防げます。

ただし、本人に直接キャリアプランなどを聞いても、会社側にウケの良い回答しか得られない可能性があります。

少しでも本音を聞き出すため、お互いに採用ミスマッチを防ぐ目的を共有し、有意義なコミュニケーションにしましょう。

リファラル採用は、現役社員の紹介で求職者を募る採用活動です。

現場を知っている社員による紹介なので、業務内容や社内の雰囲気に、よりマッチした求職者が集まります。

そのため、リファラル採用は採用ミスマッチが発生しにくいです。

リファラル採用を成功させるコツは「求める人物像」を周知することです。

どんな人物を会社が求めているかを社員が理解していれば、「あの人は自社に合いそうだ」と思いつくかもしれません。

リファラル採用については「リファラル採用とは?縁故採用との違い、メリットなど」で詳しく解説しています。

採用ミスマッチ対策として、求職者と現役社員の交流会を設けるのも効果的です。通常、交流会は内定を出した後に行います。

求職者が実際に現役社員と交流することで、社風やどんな人が働いているかを肌で感じることができます。

また、求職者は人事担当以外の社員に、残業時間や昇給についてヒアリングできるので、採用ミスマッチ対策として効果的です。

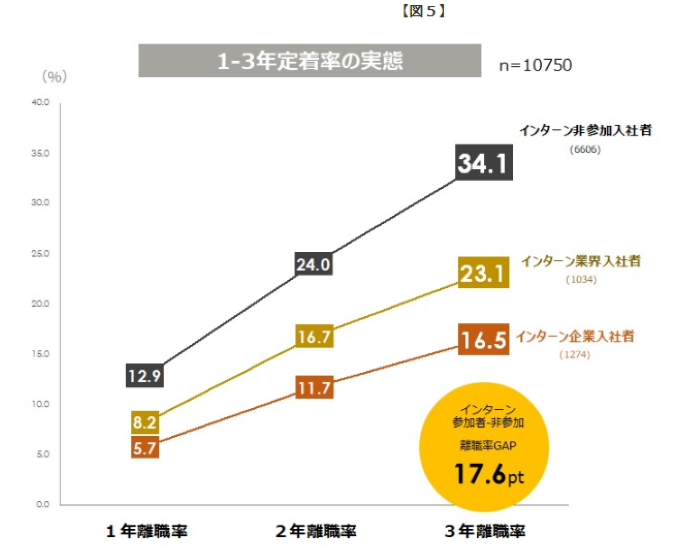

引用:パーソル総合研究所「企業がインターンシップを実施するメリットを調査データで明らかにインターンで入社志望度が上がったのは60.9%。インターン先の情報を平均41.3人に口コミ拡散」

話を聞くだけと実際に体験するのとでは、感じ方がまったく違います。

採用候補者は実務を体験すると、自分に適性があるかを判断したり、先輩社員と接して同じ職場で働く自分をイメージしたりできます。

そのため、採用ミスマッチ予防策として、入社前に職場の雰囲気や従業員の働き方を知れるインターンシップの実施が効果的です。

実際、インターンシップ参加の有無によって、3年以内の離職率に大きな違いが出ています。

パーソル総合研究所の調査によると、

と、3年以内の離職に優位な差が出ていることから、インターンはミスマッチを防止し、離職率低下に有効であると言えるでしょう。

採用候補者の働きぶりを見て、業務や社内の雰囲気との相性を確認できるため、企業にとってもインターンシップの導入は大きなメリットがあります。

ダイレクトリクルーティングの導入も採用ミスマッチの防止につながります。

求人募集のように、求職者からの応募を待つ採用手法の場合、要件に合わない求職者からの応募を完全に防ぐことはできません。

一方、ダイレクトリクルーティングは企業自らが、求める人材を探し出して直接アプローチします。

自社の採用要件に見合った人材のみに声掛けをするため、入社後に「期待していた人材と違う」などのミスマッチを防げます。

また、プロフィールを見た上でスカウトをしているため、求職者に安心感や特別感を与えられるでしょう。

最初から求職者が企業に好印象を持つとは限りませんが、

などを伝えることで、自社に興味を持ってもらえる可能性が高まります。

ちなみに、いきなり面接に誘導するより、カジュアル面談に誘った方が参加してもらいやすいです。

採用ミスマッチの主な原因は理解不足なので、カジュアル面談で相互理解を深めてから、面接へ誘導すると、スムーズかつミスマッチの防止につながります。

採用ミスマッチの防止には、リファレンスチェックも有効です。

リファレンスチェックは、前職の上司や同僚に求職者の情報をヒアリングすることで、「身元照会・経歴紹介」と呼ばれています。

求職者は企業に採用してもらうために、多少なりとも理想的な人物を演じます。

そのため、面接でのやり取りだけで、目の前の応募者が自社に適した人材かどうかを見極めるのは困難です。

また、経歴詐称などを行う人物もいるため、経験・スキルが要件に合っているように見えることもあります。

リファレンスチェックを行うと、前職の関係者に求職者の情報を確認できます。

応募者のスキルや経験、仕事ぶり、人柄、勤怠の状況など、第三者から事実ベースの情報を聞けるので、必然的に応募者への理解度が高まるのです。

多角的かつ客観的に応募者を評価できるため、採用ミスマッチの防止につながります。

ただし、リファレンスチェックの実施には、本人の同意が必要です。必ず同意を得てから実施しましょう。

リファレンスチェックについて詳しく知りたい方は、「リファレンスチェックとは?実施の意味や質問内容、注意点を徹底解説」をご覧ください。

無料面接担当者必見!!大ボリューム『面接マニュアル』

全35ページ!今すぐ活用できる面接官向けマニュアル

応募者に好印象を残し「選ばれる企業」になれる!

面接を成功させるポイントを徹底解説

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

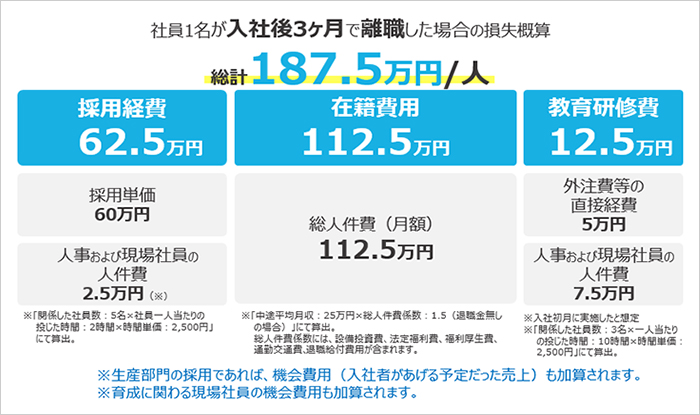

実際に採用ミスマッチが起こるとどんなコストが企業に生じるのでしょうか。

引用:エン・ジャパン『なぜ人は辞めるのか?退職を科学する』

入社してすぐに利益を出す社員は少ないです。

基本的には研修や教育を経て、会社に利益を生み出していくため、採用した人材が活躍するまでは赤字の状態です。

特に採用ミスマッチで早期離職が発生した場合、

がかかります。

試算法によっても異なりますが、エン・ジャパンの試算によると、入社後3か月で離職した場合、200万円程度の損失が出るとされています。

社員の採用にかかるコストの詳細については、「社員採用にかかるコストはどのくらい?内容とかかる費用や節約・削減方法を解説」をご覧ください。

採用ミスマッチは、既存社員のストレス増加も引き起こします。

既存社員は、自らの業務にプラスする形で新人教育に当たることが多いです。

手間をかけて教育したにもかかわらず、退職されてしまうと「今までの苦労が水の泡になった」とモチベーションが低下します。

さらに、補充した人員にも再度同じ内容の教育をしなくてはならないため、採用ミスマッチは既存社員にとってストレスの原因となります。

採用ミスマッチが原因で離職率が高くなると、「すぐに人が辞めるブラック企業なのでは」と悪いイメージを持たれてしまいます。

長時間労働などのネガティブ要素がない場合でも、離職率の高さは求職者からの応募を遠ざけます。

また、取引先や顧客にも「担当者がすぐに変わる会社だ」と不信感を抱かせてしまうでしょう。

採用ミスマッチが原因で、社員の入れ替わりが激しいとノウハウが蓄積されず、生産性が低下します。

というのも、新人教育で手一杯になってしまい、成長のために企業独自のノウハウ蓄積にかける時間がなくなるからです。

採用ミスマッチは、ノウハウが蓄積されない状態を作り、結果として企業の成長を妨げてしまいます。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

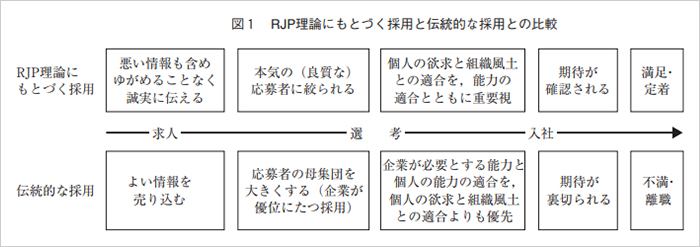

入社前の採用ミスマッチ対策として、RJP(Realistic Job Preview)を意識しましょう。

RJPは直訳すると「現実的な仕事情報の事前開示」です。

自社の課題や仕事の大変さといったネガティブな情報を開示することで、採用ミスマッチを減らす取り組みをRJP理論と言います。

従来の採用と、RJP理論に沿った採用の違いは下記のとおりです。

引用:堀田聰子 『採用時点におけるミスマッチを軽減する採用のあり方-RJP(Realistic Job Preview)を手がかりにして』

アメリカの産業心理学者であるジョン・ワナウス氏はRJP理論に基づいた採用において、4つの効果を示しました。

企業や業務内容に対する過度な期待を抑えることで、入社後の幻滅感を抑える効果があります。

企業の良い面ばかり伝えてしまうと、現実には達成不可能なところまで想像が発展することもあります。

求職者に過度な期待を持たせないよう、企業のネガティブな点も伝えましょう。

企業の良い面・悪い面を包み隠さず伝えることで、求職者は自分との相性を判断しやすくなります。

スクリーニング効果により、マッチングの精度が高まれば、選考時の負担が軽減されます。

入社前にネガティブな情報を開示することで、求職者に誠実さを感じてもらえます。

一般的な商品紹介の場面で、良い面だけでなく悪い面も伝えられると、「正直で誠実だ」と感じる人は多いのではないでしょうか。

求職者も同じく、企業のオープンな態度に愛着が湧き、ポジティブな印象を受けます。

最後の効果は、役割の明確化です。

入社後に期待されていることや企業の課題などを、入社前に求職者が理解できれば、与えられる役割が明確化します。

役割が明確化すると、求職者は入社までに業務に関する勉強ができますし、一人前になるまでのサポート体制も整えやすくなります。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

最後に、入社後に効果的な採用ミスマッチ対策の紹介です。

社員の異動希望を取り入れると、仕事のモチベーションが保たれて、離職防止に役立ちます。

「仕事内容が合わない」は、離職理由としてよく挙がります。

本人の希望を取り入れることで、自分の強みを活かし、やりがいを持って仕事に臨めるでしょう。

ただし、本人の希望と適材適所の人員配置は、必ずしも一致するとは限りません。社内のバランスを見ながら、さまざまな要素を考慮する必要があります。

入社してすぐに業務に就くのではなく、会社の組織解説や将来のビジョンを伝える研修、オリエンテーションを実施すると効果的です。

自社への理解が深まると帰属意識が高まり、離職防止につながります。

また、将来像を描くことができれば「今はつらいけれど、この会社の目標に貢献したい」「仕事が多いけれど、将来のために頑張ろう」と離職を踏みとどまるかもしれません。

「職場の人間関係」も離職の原因になりやすいため、直属の上司以外に、相談役となる先輩社員を指定する「メンター制度」の導入もおすすめです。

社内に気軽に相談できる人がいると、仕事の悩みが解消されやすく、離職防止につながります。

メンター制度を導入すると、不平不満を伝えやすくなるので人間関係のトラブル予防にもつながります。

具体的な目標を設定することで、社員のモチベーション低下を防ぐ効果が期待できます。

仕事内容にやりがいを感じられず離職を考えるときは、目標を見失って毎日が退屈になっているのかもしれません。

個人の目標を具体的に設定し、進捗度合いを話し合うことで、社員にやりがいや達成感を与えられます。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

採用ミスマッチは、人事の永遠の課題であり、完全な解決は難しいです。しかし、原因を明らかにして少しでも採用ミスマッチを減らせれば、会社の損失を防げます。

入社前に求職者に何を説明するのか、入社後の社員にどんなフォローをするのかで、採用ミスマッチは防止できます。

採用ミスマッチの仕組みを理解して、対策を打ちましょう。

採用ミスマッチの原因とは?早期離職を防ぐ対策を徹底解説 TOPへ

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。

中途採用

面接・採用

Instagram採用