求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 人手不足の原因とは?業界ごとの現状や対処法、いつまで続くかの展望も紹介

人手不足の原因とは?業界ごとの現状や対処法、いつまで続くかの展望も紹介

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

2020年以降、新型コロナウイルスの感染拡大により、労働に関する問題がクローズアップされる機会が増えました。

企業にとって人手不足は以前より問題視され、多くの企業が対策に乗り出しています。

現在の日本で問題となっている人手不足は何が原因なのか、企業はどうすれば人手不足を回避できるのか、詳しく解説します。

Web面接でお困りの方必見!?

これだけ抑えれば大丈夫!

『Web面接』成功マニュアル

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

2025年現在、日本企業の人手不足は深刻化しています。

帝国データバンクの調査によると、正社員不足を感じる企業は53.4%、非正社員では30.6%に達し、特に情報サービス業(72.5%)や建設業(70.4%)では顕著に現れています。

人手不足を感じる企業の68.1%が賃上げを予定しており、採用競争が激化しています。

また、2024年には人手不足が原因の倒産が342件に上り、過去最多を記録しました。

参考:2025年1月の調査から見る日本の人手不足と賃上げ競争の現状 | EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア 「コマースピック」

有効求人倍率は雇用市場の一側面を示す指標ですが、全体像を把握するには限界があります。

例えば、2025年1月の有効求人倍率は1.26倍と高水準ですが、これはハローワーク経由の求人に限定されており、実際の求人市場全体を反映しているわけではありません。

また、労働条件が厳しい業種での求人が多く、求職者とのミスマッチが生じているという現状があります。

さらに、補助金目的の仮求人や水増し求人が含まれる可能性も指摘されており、地域や業種による偏りも大きいため、有効求人倍率だけでは雇用情勢を判断できないと言えるでしょう。

参考:【調査レポート】2025年1月度の有効求人倍率は1.26倍、完全失業率は2.5% | 株式会社ツナググループ・ホールディングスのプレスリリース

厚生労働省の調査によれば、2023年時点で採用できていない未充足求人は約150万人に達しており、特に宿泊・飲食業や介護サービス職などに顕著に現れています。

また、労働時間の短縮や高齢化の進行により、労働供給の増加は期待できません。

2025年には団塊の世代が75歳を超えることから、医療や介護分野での人材不足が一層深刻化すると予想されます。

こうした状況を踏まえると、人手不足の問題は今後も継続していくと考えられます。

人手不足の原因は、1つだけではありません。複数の原因が絡み合っているため、それぞれに対策が必要です。

現在の人手不足にはどのような原因があるのか、5つの観点から考えていきましょう。

2025年には団塊の世代が75歳を超えることから、医療や介護分野での人材不足が一層深刻化すると予想されます。

こうした状況を踏まえると、人手不足の問題は今後も継続していくと考えられます。

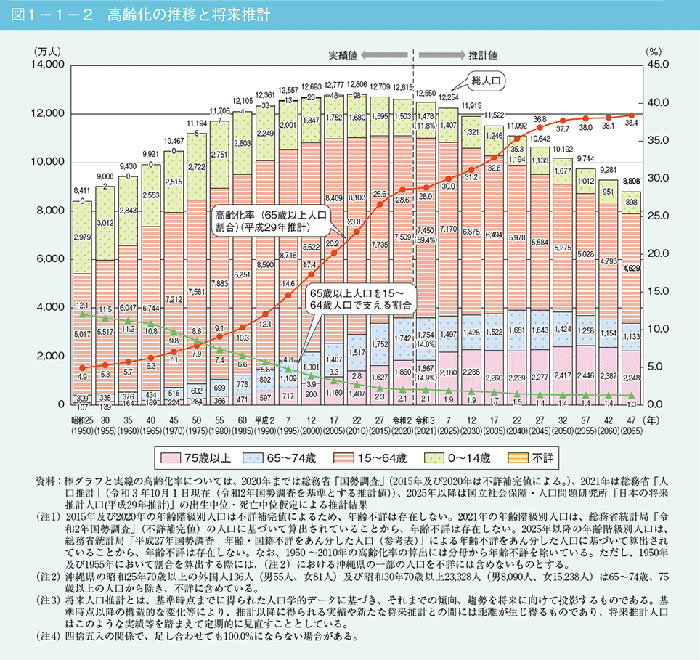

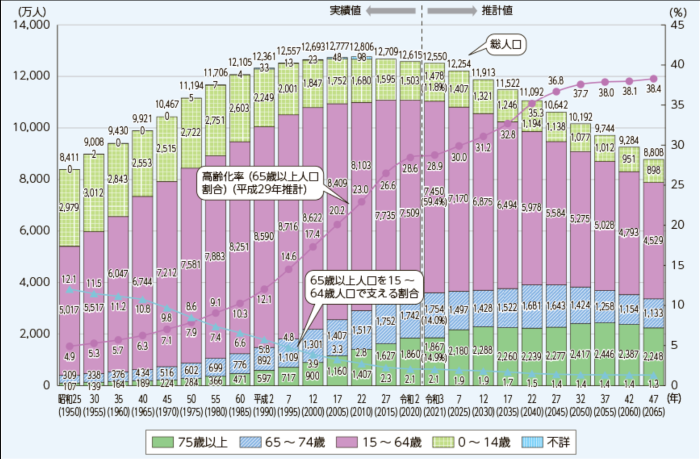

引用:GD Freak!「グラフで見る! 日本の高齢化率の推移(2000年-2045年)【出所】総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

現在、日本では少子高齢化が急速に進行しており、2008年の約1億2,808万人をピークに人口は減少傾向にあります。

反対に高齢者割合は増加傾向にあり、社会全体に大きな影響を与えています。

出生率は長期的に低下しており、若年層の労働力不足が深刻化する一方、医療や介護など高齢者向けサービスの需要は拡大しています。

2040年には高齢化率が35%を超える予測で、社会保障制度の持続性や経済成長の伸び悩みが懸念されているため、根本から改めるような対策が求められています。

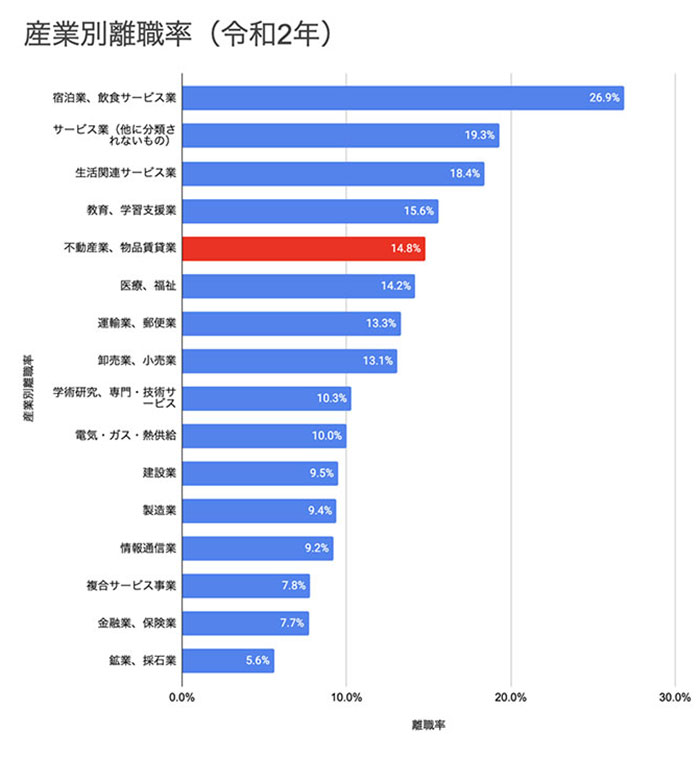

引用:不動産のOTOMO「不動産営業の離職率が高くなる原因はこれ!続けていくためのポイントも紹介」

定着率の低下は、多くの業界において深刻な課題となっています。

特に宿泊業や飲食サービス業では離職率が高く、2022年には約26.8%に達しました。

その背景には、長時間労働や低賃金、過酷な労働環境といった要因があり、人材の確保や育成が難しい状況に陥っています。

その結果、人材の流動性が高まり、企業の生産性やサービス品質にも悪影響を及ぼしています。

こうした現状からも、職場環境の整備やキャリア支援の充実など、定着率向上に向けた取り組みは急務といえるでしょう。

企業が求める人材レベルの上昇も、人材不足の原因と考えられます。

IT化、DX化などによって技術やサービスがどんどん進歩する中で、必要となる人材は多様化し、求められる技術や経験も高度になっています。

こういった背景の中で、企業が欲しいと考える人材が市場に少なく、マッチングしない事例も増えています。

「求人を出しても応募者が来ない」「職を探しているのに仕事がない」といったミスマッチも、人材不足の原因です。

労働経済学では、企業が求める人材と、職を求めている労働者のタイプが異なることで生じる失業を構造的失業と定義しています。

需要と供給のバランスが崩れる本来の失業とは区別され、少子高齢化と併せて人材不足に大きな影響を与えています。

こうした構造的失業は、販売やサービス、介護などの職種に多いです。

東京・大阪・名古屋・仙台・札幌といった大都市に人口が集中している現状は、人手不足を生みやすい状況です。

実際、東京には毎年10~20万人程度が地方から移住しており、一極集中化が進んでいます。

都市部への人口集中は、地方企業の人材不足の大きな原因といえるでしょう。

厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果」によると、業界別の離職率で最も高かったのは宿泊業・飲食サービス業で、26.8%に上りました。

長時間労働や低賃金といった要因が、高い離職率の背景にあると考えられます。

次いで、サービス業(19.4%)や生活関連サービス業・娯楽業(18.7%)でも離職率が高く、職場環境や労働条件に起因する課題が見受けられます。

また、医療・福祉(15.3%)や教育業界(15.2%)も一定の離職率を示しており、安定した人材確保が難しい状況です。

こうした背景から、これらの業界では人材の定着率向上が重要な課題となっており、労働環境や待遇の改善が求められています。

運輸業・郵便業は、新型コロナウイルス感染症拡大以降、急速に需要が増加したECサイトや宅配などの利用で、深刻な人材不足に陥っています。

特に運輸業は、業界内の高齢化が問題になるほど、若い世代が少ないです。

「仕事はあるのに人がいない⇒現在勤務している人の負担が増える⇒労働条件が改善されず、離職者が増える⇒慢性的な人材不足」という現状が起こっていると考えられます。

一般的にサービス業は、待遇がよくなかったり、休暇が取りづらかったりするため、離職率が高く人手不足が続いています。

仕事内容に見合った待遇がなければ、当然転職を考えるでしょうが、ストレスも多い業種でもあり、特に若い世代の定着率が低いです。

医療・福祉業も、一般的に待遇があまりよくないとされ、それが原因で人手不足を招いています。

特に介護業界は、仕事内容のわりに賃金水準が低めで、離職率も非常に高いのが特徴です。

宿泊・飲食サービス業も、離職率の高さが問題となっている業界です。

休暇が取りにくい・給料が安いなどの条件が、離職を招く原因と考えられています。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令の影響で、宿泊・飲食サービス業は大打撃を受けました。

労働条件の問題だけではなく、雇用の不安定さも人手不足を加速させた要因といえるでしょう。

建設業は、若者離れが進んでいる業界です。

過酷で危険な仕事内容というイメージが強く、日給制の給与形態による収入面の不安定さが、人手不足の大きな要因と考えられます。

これから迎えるインフラの老朽化に向けて、多くの人材を確保しなくてはならないものの、人材不足が常態化しています。

大都市への人口集中に伴い、人口の流出を食い止めきれない地方の中小企業は、人材不足に陥りやすい傾向があります。

都市圏と比較すると、採用に関するノウハウや、定着させるための施策の少なさがネックとなっています。

人手不足が著しいビジネス分野の1つに、IT業界が挙げられます。

IT技術の進歩や市場の拡大に伴い、多くの企業でIT人材が求められるようになりました。

需要が急速に高まっているIT人材ですが、経済産業省のデータによると、2030年には約79万人のIT人材が不足すると予想されています。

特に、エンジニア不足は深刻で、より専門的な知識や高度なスキルを持つ人材が足りていません。

こうした人手不足の背景には、IT業界のグローバル化が進み、国内だけでなく海外でも競争が激しくなっていることや、労働環境や待遇が改善されていないことが考えられます。

IT業界の人手不足に対処するためには、労働環境の改善や育成プログラムの拡充、働き方改革の推進などが必要です。

IT人材は、情報技術(インターネットテクノロジー)分野の専門知識やスキルを持ち、ITに関連する仕事を行う人の総称です。具体的な業務内容として、コンピューターシステムやネットワークの設計、開発、運用、保守、セキュリティ管理が挙げられます。

近年、情報化社会の進展に伴って、企業ではITを活用して業務を効率化することが求められています。そのため、IT人材の需要が高まっているのです。

一方で、IT人材には専門的な知識と高度な技術が必要となるため、人材が不足し続けている実態もあります。

経済産業省は、不足するIT人材を以下の3種類に分類しています。

| 従来型IT人材 | システムの請負開発や運用・保守に従事する人材のことです。昔から続く技術を用いるものを指します。 |

|---|---|

| 高度IT人材 | システムに新たな付加価値を提供し、サービスに革新をもたらす技術や知識を持つ人材を指します。 |

| 先端IT人材 | AI(Artificial Intelligence/人工知能)やIoT(Internet of Things/モノのインターネット)、ビッグデータといった最先端のIT技術を活用するスキルを持った人材のことです。 |

Web面接でお困りの方必見!?

これだけ抑えれば大丈夫!

『Web面接』成功マニュアル

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

人手不足の状況が企業にもたらすのは、多くの場合ネガティブな影響です。

その代表的な悪影響やデメリットについて、4点ご紹介します。

人手不足になると、同じ仕事を少ない人数でこなす必要があるので、仕事量が増えて従業員一人ひとりの負担が大きくなります。

増えた業務を処理するために仕事のスケジュールが詰まり、残業や深夜までの長時間労働、休日出勤を強いられることあります。

タイトなスケジュールになるため、従業員のプライベートの時間が犠牲になることもあるでしょう。

また、仕事量の増加は、従業員間のコミュニケーションを減少させる可能性があります。

その結果、職場の人間関係にも影響が及び、ストレスや疲労が蓄積しやすくなり、メンタル面での負担も大きくなることも懸念されるでしょう。

従業員の負担を増やす人手不足は、労働環境の悪化につながります。

過酷な労働環境では、従業員の生産性や集中力が下がるのは避けられません。そのような環境ではミスが多発し、企業の製品やサービスの品質低下を招きます。

さらに、十分な休暇が取れず、仕事とプライベートの両立が難しくなれば、職場全体のパフォーマンスや士気もダウンするでしょう。

従業員が疲弊していると業務がスムーズに進まず、さらに残業時間が増える可能性が高くなります。

長時間労働を繰り返すと、従業員の心身に大きな負担がかかり、仕事の効率をさらに悪化させる原因になります。

人手不足が続く状況では、仕事をこなすための負担が増え、ストレスや疲労が蓄積しやすくなるため、離職率向上のリスクが高まります。

また、過酷な労働環境に置かれることで、従業員のモチベーションが低下し、業務のやりがいが失われることも、離職率が高まる理由の一つです。

仕事にやりがいを見出せなくなった従業員は、退職して他の職場に移ることが多いため、離職率の上昇につながります。

離職率が上がれば、企業の人手不足はさらに深刻化するでしょう。

残された従業員の負担はますます増え、職場全体のモチベーションの低下や、ストレスの増加につながる可能性があります。

人手不足の状況が長く続くと、事業縮小も余儀なくされる場合があります。

というのも、業務に携わる人が減ることで、こなせる仕事量も必然的に縮小し、事業全体が影響を受けるからです。

例えば製造業の場合なら、生産ラインの稼働率低下による生産量減少が考えられます。

小売業や飲食業の場合なら、顧客の待ち時間が長くなり、サービスのクオリティが低下することで顧客離れが起こる可能性があります。

残っている従業員が全力で業務に取り組んでも、処理できる仕事量に限界があるのは否めません。

そのため、事業縮小を余儀なくされるケースがあるのです。

深刻な人手不足は、転職市場にも大きな影響を与えています。

企業は求人広告を出しても応募者が集まらず、採用活動が長期化しているようです。

そのため、企業は採用プロセスを短縮するために、面接回数の削減や選考プロセスの簡素化、オンライン面接の積極的な導入などを行っています。

2018年の厚生労働省が発行する資料によると、2010年以降増えているのが、大企業への転職者です。

特に、中小企業から大企業への転職者が顕著に増えています。

反対に、大企業から中小企業への転職者数は減少していることから、中小企業の人手不足が増加傾向にあると考えられるでしょう。

人手不足が深刻な業界では、自社のプロモーションを強化した効率的な採用プロセスの導入や働き方改革の推進、人材紹介などの活用が重要です。

こうした対応策を講じても人材確保に苦戦する中小企業も多く、人手不足による転職市場の不均衡は今後も続く可能性があります。

人手不足による倒産などの悪影響は幅広い業界に及んでおり、特に小規模企業や飲食店、宿泊業での影響が顕著です。

東京商工リサーチの「全国企業倒産状況」によると、2023年の日本国内の企業倒産件数は8,690件で、2019年の8,383件以来、4年ぶりに8000件台になっています。

同調査では、2023年の負債総額1,000万円以上の全国企業倒産数は8,690件、負債総額は2兆4,026億4,500万円でした。

これは、負債総額1,000万円以上の全国企業倒産数が前年比35.1%増、負債総額も前年比3.0%増加となっていることを表します。

中小企業庁の2023年のデータによると、「販売不振」が最も多い倒産の原因です。

また、帝国データバンク「全国企業倒産集計2023年報」調査では、2023年の「人手不足倒産」が260件となっており、年間で初めて200件台に到達し、これまでの最高記録を更新しました。

このように、深刻な人手不足のため、縮小や倒産を余儀なくされる企業が後を絶たないのが現状です。

倒産件数は今後も増加傾向にあると予想されますので、業界や企業だけでなく社会全体の問題として捉え、解決策を見つけ出すことが急務となっています。

慢性的な人手不足は、企業にとって大きなデメリットです。深刻な人手不足を解消するために効果的な5つの対策を解説します。

労働条件・職場環境の改善は、定着率を上げるための有効な対策です。

例えば、

• 福利厚生制度の充実

• 待遇面での見直し

• 働き方改革への対応

などが挙げられます。

労働条件や職場環境の問題は、離職を招き、慢性的な人材不足に陥る大きな原因です。

容易ではないでしょうが、従業員の意見を聞いた上で、できる限り改善していきましょう。

人材の募集がうまくいかない場合、作業効率の向上や仕事を兼任できるスキルを身に付けてもらえるよう、既存従業員を育成しましょう。

従業員の質を高めれば、ある程度不足感を和らげることができます。

研修の実施やマニュアルの見直しはもちろん、RPAやコミュニケーションツールといった業務効率化ツールも活用して従業員の負担を減らす工夫も欠かせません。

また、業務内容に応じて、アウトソーシングの利用を検討するのも有効です。

引用:総務省「情報通信白書 令和4年版 生産年人口の減少」

日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は、1995年をピークに年々減少しています。少子化が進む現代では、今後も労働の中核を担う生産年齢人口は減っていくと予測されています。

生産年齢人口減少による人材不足を防ぐために、採用する人材の多様化も視野に入れる必要があるでしょう。

女性やシニア世代の積極採用は、人材不足解消に効果的です。

正社員としてフルタイム勤務が難しい場合、正社員の仕事から難易度の低い業務を切り分けて、アルバイトやパートに割り振ることも良いでしょう。

短時間勤務を希望する人材の採用が可能となる以外に、正社員の業務量が減り、高度な業務に割ける時間が増えます。

さらに他の採用方法として、外国人採用や障がい者採用、リファラル採用もあります。

それぞれの採用の特徴は、以下の通りです。

| 外国人採用 | 日本で働く外国人労働者は、年々増加傾向にあります。外国人労働者を積極的に採用することで、人材不足解消につながるでしょう。 ただし、言語や文化の壁があるため、職場の環境づくりなどを推進する必要があります。 |

|---|---|

| 障がい者採用 | 障害者雇用促進法で、従業員45.5人につき障がい者1人を雇用することが定められています。特定の技術に秀でた人材も多いため、職場環境を整備したり、合理的配慮を行ったりすることで、活躍できる人が見つかるでしょう。 |

| リファラル採用 | 自社従業員からの推薦にもとづき、新たな人材を採用する方法です。ミスマッチを防ぎ、優秀な人材を採用できる大きなメリットがあります。 |

リファラル採用について詳しく知りたい方は、「リファラル採用制度とは?メリット・デメリットと成功させるコツを解説」をご覧ください。

企業全体の業務を見直すことで、生産性が上がり、人材不足を解消できる可能性があります。

人手が不足していると思われる部門をピックアップし、業務プロセスを見直してみましょう。

例えば、

• 業務をマニュアル化する

• 重複している業務を一本化する

• 承認のフローを簡略化する

などを行うことで従業員の負担が軽減され、労働環境の改善につながるケースも多いです。

IT化を検討しましょう。

初期費用やランニングコストは発生しますが、IT化を進めると業務効率がアップするため、人材不足の解消につながります。

IT化により従業員の作業負担が減れば、働きやすい環境になり、従業員の定着率向上や優秀な人材の確保に役立ちます。

人事・経理・営業・事務・医療・介護など、さまざまな分野でIT化できるため、積極的に活用しましょう。

外部リソース(アウトソーシング)は、人手不足を解消しながら人件費効率を高める手段です。

正社員で採用した場合、多額の人件費が必要であり、成果が出ない場合でも解雇が難しいといったデメリットがあります。

一方、外部に業務を委託すると、有期契約や業務量に応じた柔軟な調整が可能です。さらに、すでにスキルを持っている人材と契約できるため、教育や研修に割く時間やコストを削減できます。

外部リソースの選択肢として、フリーランス・副業人材、外部企業、クラウドソーシングがあります。アウトソーシングを活用することで、効率的な人材確保とコスト削減が実現できるでしょう。

採用のミスマッチは、人手不足の大きな要因となります。

離職率の高さや生産性の低さなど、社内の課題がある場合、求人募集や広告を見直すとともに、採用の根本的な要件を再評価することが重要です。

まずは企業の求める人物像を明確にします。どのような業務を行うための人材なのか、どのポジションに配置するのかを考え、人物像を設定すると良いでしょう。

知識やスキルはもちろん、既存従業員との相性も考慮する必要があります。

企業やプロジェクトに合う人材像を明確化し、採用プロセスを見直すことで、採用のミスマッチを減らし、適切な人材を確保できる可能性が高まります。

時代の変化に伴い、従業員に求められるスキルや能力も変化しています。

既存社員のスキルを最大限に引き出すと、企業と個人の双方に大きなメリットが生まれるため、「学び直し制度」を導入する企業が増えています。

「学び直し制度(リカレント)」とは、スキルの継続的な向上を図る仕組みです。

スキルアップ研修やセミナーを通して、新たな技術・知識を獲得します。

個人の適性やニーズに合わせた研修を提供することで、従業員のスキルアップにつながり、業務の効率化に寄与します。

また、副業の許可も、人材不足を防ぐ有効な手段です。

かつては終身雇用が主流で、副業は制限される傾向にありました。しかし、現代では柔軟なワークスタイルが求められ、副業を許可する企業も増加しています。

副業は収入源の増加やスキルアップの機会を提供し、個人の自己実現や多様な視点にもとづくアイデアの発展にもつながります。企業にとっても、副業によって生まれる新たな視点からの意見や従業員のモチベーション維持などのメリットがあります。

柔軟な働き方を取り入れることで、従業員満足度を向上し、人材の流出を防ぎましょう。

AIの活用は人手不足の解消につながります。

たとえば、接客業ではAIチャットボットによる顧客対応、物流では自動運転や在庫管理システム、介護では見守りAIや記録業務の自動化がすでに実用化されています。

単純作業をAIが担うことで人手を必要とする業務に集中でき、人材不足の解消と業務の円滑化が可能になります。

人手不足倒産件数のランキング上位に入る7つの業界について、業界別に今後の展望を解説します。

運輸・郵便業界の人手不足の背景には、高齢化や厳しい労働環境などがあります。

ネットショッピングの利用者が増えたこともあり、運送の需要は高まっていますが、人材が足りていません。特に、若い働き手が不足しています。

この問題を解決するためには、労働環境の改善と新たな人材の確保が必要です。

高齢者や女性などの働き手の確保や労働時間の短縮、賃金アップや休暇制度の充実などで、ドライバーの負担を軽減することが有効でしょう。

さらに、働き方の多様化や、外国人労働者の受け入れについても早急に検討する必要があります。

非正規社員が多いサービス業も、離職率が高く人手不足に陥っている業界です。

サービス業の人手不足は深刻で、サービスのクオリティ低下による顧客離れが原因で、売上が減少し廃業に至る企業もあります。

少子化が進む将来は、なお人材の確保が困難になるでしょう。

そのため、AIによる自動化やキャッシュレス決済の導入、高齢者や外国人雇用も選択肢に入れた対策を検討する必要があります。

また、若者の雇用を中核に据えるという視点を変えることも、今後サービス業が人材を確保する上で重要な考えになっていくでしょう。

医療や福祉業界では、高齢化による需要増加と人口減少による労働力不足が重なり、慢性的な人手不足に陥っています。

この状況は今後も継続すると予想されるため、国や自治体は外国人労働者の受け入れ拡大や、介護や福祉の専門職を目指す若年層の育成など、人材確保に向けた施策を進めています。

働き方改革の推進なども重要な施策として注目されていますが、人手不足が解消するまでには時間がかかるでしょう。

そのため、福祉や医療従事者への報酬アップや待遇改善など、労働環境の改善にも取り組む必要があります。

宿泊業や飲食サービス業の人手不足も厳しい状況ですが、外国人労働者の受け入れ拡大やAI技術の導入、働き方改革など人材確保を充実させる取り組みが進んでいます。

キャリアアップや女性活躍推進も行われていますが、今後もこの状況は続くと予想されるため、人手不足の解消には時間がかかるでしょう。

宿泊業や飲食サービス業は労働環境の整備、報酬や待遇の改善、人材育成や採用戦略の見直しにも力を入れるべきです。

政府も業界と協力し、総合的な対策を進めることが求められます。

重労働のイメージなどで敬遠されがちな建設業界の人手不足も、極めて深刻です。

特に20代から30代の若年層の就業率は1995年以降低下し続け、2010年には若年層は70%も減少しました。

その一方で、熟練技術者の高齢化が進んでおり、2015年には55歳以上が3割を占めるようになっています。

10年後には、熟練技術者の3割以上が退職するでしょう。

技術革新による生産性の向上や、オフサイトを活用した工場生産の推進などで効率化し、人手不足に対処する必要があります。

地方における中小企業の人手不足が深刻化している背景には、大企業への転職者が多いことや都市部への人口流出、少子高齢化にともなう後継者不足が挙げられます。

これらの問題は今後も続くと考えられるため、地方中小企業の人手不足はさらに深刻化するでしょう。

そこで、地方自治体や中小企業では、新たな人材確保に向けた施策の充実や、働き方改革の推進、異業種連携や地域ぐるみの取り組みの推進など、さまざまな施策に取り組んでいます。

しかし、中小企業の経営資源は限られているため、国の支援策も含めた総合的な対策が必要です。

IT技術の進化や市場拡大に伴い、IT人材の需要は高まる一方です。

IT人材の育成には時間がかかり、需要の高まりに供給が追いつかないため、今後も深刻な人手不足が継続する可能性があります。

人手不足の問題を解消するには、外国人IT技術者の活用推進や、積極的な業務自動化の導入などが挙げられるでしょう。

また、IT化による業務の変化に対応できない人の増加も懸念されます。

業務に対応できない場合や、就業が困難になるケースも想定されるでしょう。

こうした問題は、人手不足とともに今後さらに深刻化すると予想され、解決策が必要です。

福利厚生とは、通常の賃金や給与以外に従業員が受け取る報酬のことです。

福利厚生には、法定福利厚生制度と、法定外福利厚生制度の2種類があります。

| 法定福利厚生制度 | 法定外福利厚生制度 |

|---|---|

| • 健康保険 • 厚生年金保険 • 介護保険 • 雇用保険 • 労災保険 • 子ども・子育て拠出金 |

• 住宅補助 • 働き方 • 育児・介護の両立支援 • 食事補助・健康管理 • 休暇 • 余暇・レクリエーション • 自己啓発 • 慶弔・災害 • 交通関連 • 財産形成 |

労働政策研究・研修機構が実施した調査によると、特に必要性の高い福利厚生制度としてあげられたのは、

1. 人間ドック受診の補助

2. 慶弔休暇制度

3. 家賃補助や住宅手当の支給

という法定外福利厚生制度でした。

従業員が本当は何を望んでいるのかを把握し、本当に意味があると感じられるような制度を導入することがポイントです。

参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|企業における福利厚生施策の実態に関する調査

| 取り組み前の課題やきっかけ | 業界に対するイメージが悪い 建設業界は「3K」や「ブラック企業」というイメージを抱きがち 人材確保には、イメージを払拭する必要がある |

|---|---|

| 取り組んだ内容 | PRに関わるセミナーへの参加 合同面接会への参加 職場環境改善に向けての取り組み 社内コミュニケーションの強化 福利厚生の充実(従業員寮の設立や賃金の見直し) |

| 効果や結果 | 環境改善による業務の効率化に成功 福利厚生の充実によって従業員の意識が向上 適切なPRによる優秀な人材確保が可能になった |

従業員のエンゲージメント向上を図ることで、定着率が上がり、人手不足を解消できます。

企業における従業員エンゲージメントとは、従業員が会社に対しての愛着や貢献の意志をより深めることです。

従業員が自発的に貢献しようとしている状態を「従業員エンゲージメントが高い」といいます。

従業員エンゲージメントを向上させるポイントは、働きやすさ・やりがい・企業の指針への共感です。

例えば、

• 企業側からの積極的な発信(理念・ビジョン・方針など)

• 働きやすい環境づくり

• 教育・研修の充実

• 社内コミュニケーションの活発化

などで、魅力ある職場をつくりましょう。

| 取り組み前の課題やきっかけ | 職人の高齢化 長時間労働や残業が当たり前になっていた |

|---|---|

| 取り組んだ内容 | 新卒向けのイベント開催(お仕事見学会、インターンシップ) 従業員間の情報共有の強化 フリーアドレス(自分のデスクを作らない)の導入 「組織活性化プロジェクト」の立ち上げ 表彰や手当の充実 |

| 効果や結果 | 新卒の職人(技能工)を採用できるようになった 従業員間のコミュニケーションがスムーズに 従業員のチャレンジ精神が向上した |

外国人採用を積極的に行うのも、人手不足の解消につながります。

外国人材を受け入れる際は、マニュアルや標識の多言語化はもちろん、場合によっては生活面でのサポートも必要でしょう。

| 取り組み前の課題やきっかけ | 技術者の継続的な確保 積極的な採用活動を行っているが、求める人材に出会えない 中途採用で若手技術者採用に苦戦していた |

|---|---|

| 取り組んだ内容 | 外国人留学生採用に取り組む 外国人留学生の生活面や引っ越しのサポート 研修プログラムの提供 合同企業説明会への出展 全員対応形式の採用 |

| 効果や結果 | 外国人留学生の採用に成功 新卒・外国人留学生採用に力を入れたため、企業の平均年齢が下がり、社内が活発化している |

採用活動にあたって、採用方針を定める企業は多いでしょう。

しかし、採用を進めていくにつれて、採用方針の見直しが必要になることもあります。定期的に採用方針を見直して、変更することで「企業にとって今必要な人材」を採用できるようになります。

さらに従業員満足度の向上も人材の定着に効果的です。福利厚生の充実やライフワークバランスなど、従業員の要望を取り入れながら、働きやすい環境を整えましょう。

| 取り組み前の課題やきっかけ | 土日勤務のため、採用に苦戦 人手が足りないが、解決策が分からず採用活動の見直しを考えた |

|---|---|

| 取り組んだ内容 | 採用関連セミナーへの参加 応募前の会社見学を必須とした 従業員定着のため、社内外研修を強化した 日報のIT化 |

| 効果や結果 | 会社見学の必須化と、企業の弱点を伝えることで、応募数自体は減少したが、採用コストと時 間が削減できた 社内システムの見直し(日報のIT化)により、従業員満足度が向上し、売り上げも回復した |

参考:ミラサポplus「中小企業向け補助金・総合支援サイト」

ONEでは、採用・求人に関するサービスやサポートを行っています。

これまで数多くの企業の採用活動を支援してきました

求人広告や採用代行、採用・人事ツールの提供、採用サイト・パンフレットの作成など、多方面から最適なアプローチ方法をご提案いたします。人事・採用に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

人手不足の原因は1つではなく、複数の要素が絡み合った結果です。

少子高齢化などの社会的な問題もありますが、企業側の努力で解決できるものも多々あります。

従業員が働きやすく、やりがいを感じられる職場であれば、早期離職や他企業への転職を防ぐことができます。

またIT化で業務の効率化を図ることも、人手不足を解消する有効な方法です。

人材の定着を図り、これから訪れるさらなる人手不足に対応できるよう、企業全体で取り組んでいきましょう。

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。

中途採用

面接・採用

Instagram採用