求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

こんにちは。求人広告代理店・採用代行の「株式会社ONE」です!

人事評価制度は従業員の貢献度などを評価し、待遇に反映させる仕組みです。

正しく運用できれば、企業にさまざまな恩恵をもたらし、組織力の強化につながるため、多くの企業で導入されています。

とはいえ、具体的に何から始めたら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、導入方法やメリット・デメリット、運用の仕方まで、基本情報を解説します。

人事評価制度の基礎をおさえて、自社の制度導入と運用をスムーズに実施できるようにしましょう。

無料人事管理システム「ヒトマワリ」サービス資料ダウンロード

コストパフォーマンスに優れた タレントマネジメントシステムなら「ヒトマワリ」

活用シーン

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

人事評価制度とは、従業員の働きぶり、パフォーマンスやスキルを評価し、給与や等級に反映させる仕組みです。

人事評価は、個々人の育成プランの策定、配置転換の一助となるなど、人材マネジメントにも用いられます。こうした理由から、制度の整備、強化を検討されている方も多いのではないでしょうか。

適切な人事評価を実施することで、人材の育成や定着はもちろん、業績向上も見込めます。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

企業の人事評価制度は、

の3つの機能から成り立っています。

いずれの制度も独立して機能するものではなく、相互に作用し合うことが特徴です。

従業員に求める能力や職務を分類し、階層化したものを指します。

等級ごとに求められる能力を明確にすることで、社員自身が今後どのように成長していけば良いかを認識できるようになります。

企業の行動指標をもとに、従業員の能力や企業への貢献度を評価する制度です。

この制度に基づいて下された評価が、等級制度や報酬制度と連動し、従業員の等級や給与といった待遇に反映されます。

評価制度で下された評価をもとに、従業員の報酬を決める制度のことです。

給与や賞与、退職金などの金銭的な報酬はもちろん、モチベーションを上げるための機会を与えられるなど、金銭とは直接関係のない報酬も含まれます。

評価制度との連動をしっかりと設計し、どのような条件で報酬が発生するのかを明示することで、従業員のモチベーション維持を図ります。

人事評価の基礎知識については「人事評価とは?社員を正しく評価するための必須評価項目を解説」も合わせてご覧ください。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価制度を適切に運用するには、目的をしっかり認識しておく必要があります。また、どのようなメリットがあるのかも把握しておきましょう。

企業の目指す方向、どのような人材を必要としているかを人事評価に組み込むことで、従業員に対して企業の方針を意識した行動を促せるようになります。

人材配置は、業務効率の改善はもちろん、従業員からの不満を抑え、各々のモチベーションを上げるためにも非常に重要です。

適切な人材配置を行うためにも、人事評価が用いられます。

人事評価を通じて、従業員一人ひとりのスキルや特性を把握し、パフォーマンスを発揮できる業務への適切な人材配置を行います。

人事評価では、客観的な評価項目を用いて従業員のスキルを可視化します。

社員それぞれの得意な点や苦手な点を把握し、一人ひとりの目標や研修を提示することで、効率的な育成に取り組むことができます。

評価の基準を明確に定めて正当な評価を行うことは、従業員のモチベーションアップにつながります。

自分の頑張りが認められ、報酬や等級などに反映されれば、従業員エンゲージメント(企業に対する愛着や帰属意識)も高められるでしょう。

従業員の頑張りに対して企業、上司からのフィードバックがあると、従業員のモチベーションアップにつながります。

また、人事評価に基づいた目標設定や個人面談を行うと、上司と従業員の間のコミュニケーションが自然と増加します。

コミュニケーションが活性化されることで、日頃からの相談や提案がしやすくなり、結果として業績が向上する可能性もあります。

無料人事管理システム「ヒトマワリ」サービス資料ダウンロード

コストパフォーマンスに優れた タレントマネジメントシステムなら「ヒトマワリ」

活用シーン

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価制度を設けることは、メリットばかりではありません。

導入・運用に伴うデメリットを把握し、適切に対処しましょう。

安易に人事評価制度を導入しても、評価の指標が不明瞭であれば十分な効果は得られません。また、指標を設定する人事評価担当者のスキルが求められます。

明確な指標がないまま導入してしまうと、正当な人事評価が行えず、かえって従業員の不満を増幅させてしまう可能性があります。

評価の明確な基準が示されることで、画一的な人材を生み出してしまう可能性もあります。

また、評価項目に該当しない頑張りについては上司からの評価を得られず、ミスマッチを産んでしまう原因にもなります。

人事評価を行うと、従業員の間で序列が生まれてしまいます。

高評価者は一層のモチベーションアップにつながる一方、低評価者からは不満が出たり、モチベーションが低下したりする恐れがあります。

モチベーションダウンやチームへの影響も懸念されるので、従業員に対するフォローも必要です。

評価項目に該当しない職務に対しては、従業員が積極的に着手しなくなる可能性があります。

評価されやすい仕事ばかり行うなど、他の従業員からの評価が下がるような行動をとる場合もあるでしょう。

評価項目が不適切な場合、従業員全体のモチベーション低下、生産性の低下につながる恐れがあります。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価を実施する場合、明確な評価基準を策定する必要があります。

人事評価は一般的に3つの要素で構成され、それぞれ異なる視点から従業員を評価します。

従業員が一定期間中に残した結果について、評価する基準を指します。

営業部門であれば売り上げや利益、企画部門であればKPIの達成率などが評価の対象です。

曖昧な表現ではなく、数値化された明確な判断基準の設定が求められます。

一方で、業績の成果のみならず、結果に至るまでのプロセスを評価することも重要です。

プロセス評価の項目を設けるなど、達成が困難な目標や課題に対しても、モチベーションを維持するためのフォローが求められます。

従業員の業務実績を見逃さないために、さまざまな評価項目を取り入れることをおすすめします。

従業員のスキルを評価するのが能力評価です。

業務遂行のために求められる知識、スキルは職位や職種によって異なります。

研修や業務上の経験を通じて得られた能力を評価の対象とし、企画力、実行力、改善力、リスク管理能力を主な評価項目としています。

仕事に対する姿勢を評価するのが情意評価です。

責任感、協調性から日々の出退勤状況まで、業務に対する意識や行動を評価対象とします。

業績やスキルと違って、明確な基準もなく、数値を用いた評価が難しいのが特徴です。定量化できない分、評価者の主観に左右されやすいため、十分注意する必要があります。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

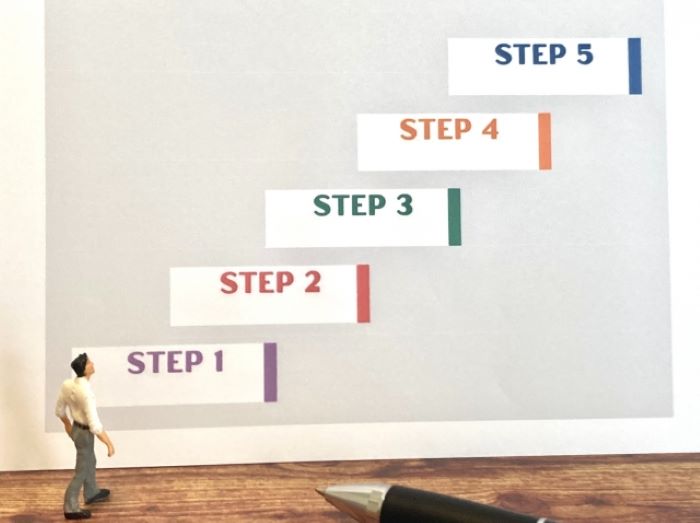

実際に人事評価を導入するには、どのような手順を踏むのでしょうか。

基本的な手順とその手法について、見ていきましょう。

人事評価制度の導入を検討しているということは、現状に対して何かしらの課題があるのではないでしょうか。

「社員のモチベーションが低い」など、漠然とした課題でも構いません。

まずは自社の課題を洗い出すことから始め、「どういう属性の社員がどんな課題を抱えているのか」「どういった状態が理想か」を分析していきます。

定量、定性それぞれの分析を通して、自社の従業員として求められる、望ましい人物像を明確にしていきます。

企業理念、ビジョン、分析によって抽出された課題と望ましい人物像を検討し、評価の実施目的を設定します。

この際、経営層のみならず従業員へのヒアリングを踏まえて評価目的を設定すると、導入から運用までスムーズに進むでしょう。

目的に沿って、等級制度と照らし合わせながら評価基準を作成します。

等級ごとに期待する役割を細分化し設定しますが、同じ等級とされていても、職種や部門によって評価基準は異なります。

組織において、どのような役割を求められているのかを明確にすることが重要です。

前項の評価基準をもとに、項目を作成します。

中短期計画に合わせて項目を設定すると、項目とのずれが発生しにくくなります。

また、従業員も計画を意識した行動を取りやすくなるでしょう。

策定した評価項目を何段階で、どのように評価するか、ルール設計を行います。

報酬制度や等級制度に対して評価点をどのように換算するかなど、各制度との連動も含めて検討するのがこの手順です。

制度の枠組みが構築できたら、導入スケジュールを作成します。

評価者となる役職者はもちろん、評価の対象となる従業員に対しても、制度について正しい理解を得た上で運用する必要があります。

評価研修や人事制度説明会などを設けるようにしましょう。

混乱を起こさないためにも、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。

実際に構築、導入した人事評価を行います。

一般的には、対象期間を6カ月間に設定し、半年に1回のペースで評価を実施します。

ただし、IT化の加速による業務速度向上もあり、半年に1回では成果と評価のタイミングにずれがある、という声も聞かれるようになりました。

そのため、6カ月より短く評価期間を設定し、短いスパンで評価頻度を上げるケースも最近では多く見られます。自社にとって適切なタイミングを探った上で実施しましょう。

実施された人事評価の内容を、評価対象である従業員にフィードバックすることも大切です。

「なぜこの評価に至ったのか」客観性と根拠を持って伝えましょう。

よかった点、次につながる目標設定などを通して、従業員の成長をさらに促すことも可能です。

低評価だった従業員に対しては、評価理由の説明はもちろん、こまめなコミュニケーションを通して成長を促すことも求められます。

無料人事管理システム「ヒトマワリ」サービス資料ダウンロード

コストパフォーマンスに優れた タレントマネジメントシステムなら「ヒトマワリ」

活用シーン

※同業者・競合企業様は資料ダウンロードはご遠慮いただきますようお願いいたします。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価の手法は、さまざまなものがあります。

下記にいくつか代表的なものを挙げますので、自社の目的や規模感に応じて適切な方法を検討してみましょう。

部門目標や個人目標を立て、達成度合いを評価する制度のことです。

ドラッカー氏が著書で提唱した、組織マネジメントの理論であり、年間売り上げなどの全社目標を部門目標、個人目標へと落とし込んで作成していきます。

MBOのメリットは、目標が明確である点です。

目標が明確であれば、評価がしやすいだけでなく、評価に対する納得度も高まります。明確であるが故に、目標達成のための努力をしやすいところもポイントです。

ただし、達成不可能な高いレベルの目標を設定されてしまうと、一気にモチベーションが下がります。

従業員一人ひとりの能力を見極めながら、努力すれば達成可能な目標を設定することが大切です。

アメリカのインテル社で誕生し、世界の大企業が積極的に取り上げている目標管理の方法です。

MBOは努力すれば達成可能な目標を掲げるのに対し、OKRではそれよりもさらに高い目標を設定します。

四半期に1つ、企業が全体として設定した高い目標を基に、個人目標を一つ設定します。この時の成果指標は、目標1つに対して複数設定されるのが一般的です。

MBOとの違いは、MBOが人事評価制度で使用されるのに対し、OKRは従業員の育成や企業全体の生産性向上を目的としていることから生まれるものです。

上司のみならず、従業員に関係するさまざまな立場の人から評価をしてもらう方法です。

通常の人事評価は上司が行うものですが、360度評価の場合は同僚、部下、他部門の従業員に至るまでさまざまな角度で評価されます。

上司が把握できていない従業員の側面が分かるため、評価の精度が高まります。評価される側の従業員も、受けた評価に対する納得感が上がります。

評価する側が慣れていなかったり、上司に対する忖度や個人的な思い込みがあったりすると、評価の精度が落ちるため注意が必要です。

職務や役割ごとにコンピテンシーと呼ばれる行動特性を設定し、それらを軸に評価を行います。

コンピテンシーの設定には、高い業績を上げている従業員をモデル化する必要があります。行動観察やインタビューを行い、思考や行動の傾向を分析します。

従業員は、理想の従業員として掲げられた像に対して、自分のギャップや立ち位置を把握できます。

自分がどのように行動すればいいかを具体的に把握でき、成長を促進できるのが大きなメリットです。

ランクづけをしない人事評価制度のことです。

一般的な人事評価制度では一定の評価期間が設けられ、その中での成果や行動について評価を行います。ノーレイティングの場合、リアルタイムで人事評価を行うため、迅速な目標設定とモチベーションアップが期待できます。

従業員の成長促進を考えると、ノーレイティングを導入するメリットは十分にあります。

しかし、評価する側の負担も大きく、現場に混乱が生じる可能性もあるため、メリット、デメリットを踏まえて、導入を検討しましょう。

企業が示す、バリューと呼ばれる行動規範を従業員が理解し、実践できたかどうかを評価します。

上司から指示を受けて動くのではなく、企業の行動規範を理解した上で自発的に行動できたかを評価基準とします。

成果だけではなく、普段の活動や成果までのプロセスも評価の対象とされるため、行動規範にのっとった活動ができていなければ、成果が出ても高く評価されません。

ここで気をつけたいのは、バリューは抽象的なものではなく、誰もが理解できる明確なものにする必要がある点です。

評価の方法ではありませんが、上司と部下が1対1で行う定期的な面談のことです。

業務の進捗はもちろん、悩みや課題をヒアリングし、コミュニケーションを図ります。

人事面談と異なる点は、上司からの一方的な問いかけに終始せず、従業員が自発的に発言できるよう促すことです。

1ON1で上司に求められるのは、従業員に課題解決への気づきを与えたり、サポートをしたりすることです。

上司とのコミュニケーションが活性化することで、業務効率の向上はもちろん、人事評価の精度向上にもつながります。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価制度を導入する際、注意するべき点があります。

スムーズな制度導入と、運用にあたって気をつけたいポイントは以下の通りです。

人事評価制度を導入すると、評価者、被評価者ともに少なからず業務負担がかかります。

評価項目が多すぎると、人事評価の実施で手一杯になり、適切な人事評価を行うことが難しくなってしまいます。

運用の手間がかからないよう、評価項目を厳選し、適切なタイミングで評価を実施するようにしましょう。

事業の拡大、従業員の増減、社会情勢などさまざまな要因が絡み合って、企業の姿は日々変化していきます。

人事評価制度も、企業の変化に合わせて定期的に見直しをし、改善を繰り返しましょう。

従業員数が増えたことによって、これまで運用していた人事評価制度が機能しなくなるというのはよく聞く話です。

また、業務プロセスの変更などで業務のやり方が全く変わってしまうこともあります。

当然、必要となるスキルや能力も変わると考えられますので、変化があった際は人事評価制度の見直しが必要です。

評価レベルが評価者の主観に左右されてしまい、評価に個人差が出てしまうことがあります。公平でない評価は、従業員の不審感や不満感を高めるきっかけとなります。

評価者の主観によって評価に差が生まれないよう、評価者同士で合意したガイドラインを作成しましょう。

目標達成率に対する評価の基準など、明確な評価基準があると評価者、被評価者の双方が安心できます。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

人事評価制度の整備、導入は、業務効率の改善、業績の向上につながる非常に重要な要素です。

きちんと整備された人事評価制度を運用することで、円滑な会社経営を行えます。

企業のさらなる成長と躍進のためにも、自社にとって適切な人事評価制度とは何か、どのような姿を目指すのかを踏まえ、検討を進めてください。

人事評価制度とは?役割や目的、導入手順、作り方を徹底解説 TOPへ

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

その他、今日から使える採用ノウハウやあらゆるお悩みが解決できるコンテンツをご用意しています。ぜひご参考にしていただければと思います。

中途採用

面接・採用

Instagram採用