求人広告代理店事業TOP > お役立ちノウハウ > 新卒採用と中途採用の違いは?メリット・デメリット・特徴・コストを解説

新卒採用と中途採用の違いは?

メリット・デメリット・特徴・コストを解説

普段、中途採用を頻繁に行っていても、勝手の違う新卒採用となると自信がないという方も多いのではないでしょうか。

新卒採用は採用期間が長く、選考後も内定者懇親会や入社前研修などを実施する必要があるため中途採用と比較すると手間がかかってしまいます。

また、入社後も中途採用に比べて、選考や教育に時間をかける必要があります。

その反面、新卒社員は定着率や愛社精神が高くなる傾向があり、企業の成長を支えるコア人材として将来の活躍が期待できます。

また、通年の採用スケジュールも一度組んでしまえば、毎年定期的に人材を確保することが可能になるという利点もあります。

今回は、新卒採用のメリット・デメリット、新卒採用と中途採用の違い、新卒採用をスタートする前に準備しておきたいポイントについて解説します。

目次

人材採用市場は、世界情勢によって変化します。

また、業種によっても採用状況に格差が存在します。

2024年現在の人材採用市場は、どのようになっているのでしょうか。

人材採用市場の現状や求人倍率について、以下で解説します。

現状、人材採用市場では、正社員の人材不足が問題視されています。

帝国データバンクが2023年10月に実施した「人手不足による企業の動向調査」によると、アンケートに回答した52.1%の企業が、正社員の人材不足を感じているという結果が得られました。

中でも、「旅館・ホテル」「情報サービス」では、7割を超える企業が人材不足を実感しています。

調査で人材不足の割合が最も多かったのは「旅館・ホテル」業界です。これは、コロナ明けのインバウンド需要によって、人材不足が起こっていることが見受けられます。

また、情報サービス業界では、現代のコンピュータ社会において、長期的な人材不足が続いています。

このように、人材採用市場は、世の中の動きに合わせて変化していますが、多くの企業が人材不足を実感している現状は否めません。

参考:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月) 」

リクルートワークス研究所が行った、2024年3月卒業予定の大卒求人倍率は1.71倍でした。

コロナ流行下であった2021年卒、2022年卒の求人倍率は、1.53倍(2021年卒)、1.50倍(2022年卒)と低下したものの、2023年は1.58倍と回復しました。

また、今回は前年より0.13ポイント上昇し、企業側も採用に意欲的です。

一般的に、求人倍率は1.6倍で均等が取れていると言われており、今回の結果は理想値に非常に近い結果となっています。

従業員の規模別に見た場合、前年と比べて、300〜900人企業を志望する学生が3.5%、1000〜4999人企業では5.7%と増加傾向にあります。

これらを踏まえても大企業以外の採用意欲も高まっていることが言えるでしょう。

参考:リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査」

採用には大きく分けて、新卒採用と中途採用の2種類があります。

採用方法によって、対象はもちろん、採用基準や採用時期や給与、採用単価など、さまざまな違いがあることが特徴です。

この章では、新卒採用と中途採用の違いを項目に分けて、詳しく解説します。

新卒採用と中途採用の大きな違いは、採用対象となる人材の違いです。

新卒採用はその名の通り、学校を卒業する人が対象です。

年齢制限はなく、中学校や高等学校をはじめ、専門学校、大学、さらに大学院を卒業し、初めて企業に勤務する人をさします。

近年では卒業した年だけでなく、卒業後3年を新卒として扱う企業も多いです。

中途採用は、社会人経験のある転職者を対象とし、学校を卒業して3年以上経過している人をさします。

また、学校を卒業してから3年以内に転職を考える人のことを第二新卒とよび、新卒採用や中途採用と区別する場合もあることを覚えておきましょう。

採用対象が異なることによって、採用基準にも違いがあります。

新卒採用の場合、学校を卒業してすぐ働くことになるため、豊富なスキルや経験が求められることはありません。

そのため、ポテンシャル重視の採用となります。

企業で働く中で成長できるかどうかや、スキルをしっかり身につけられるかどうか、会社に貢献できる人材になり得るかなど、将来性を重視した選考になる場合がほとんどです。

中途採用は新卒採用と異なり、スキルや経験重視の採用が多くなります。

特に専門職の場合は、前職での経験や専門的スキルを問われる場合が多いでしょう。

第二新卒をはじめ、若い年齢の転職の場合は、ポテンシャルを重視されます。

ただ、年齢を重ねるにつれて、スキル重視の採用に変わっていくのが一般的です。

採用時期も新卒採用と中途採用では異なります。

応募しようと思っていたのに、採用活動を行っていなかったという事態を避けるためにも、採用時期の確認が重要です。

新卒採用は、新入社員にあたる年代の卒業時期となる、3月に向けて、一括で行われます。

採用期間は企業によって異なりますが、入社前年の4月から10月にかけて設定されることが一般的です。

大卒の新卒採用に関しては、募集期間など就活ルールが定められています。

インターンを行う企業もあるため、志望企業の採用スケジュールをきちんと把握し、確認することが重要です。

また、近年では人材不足に伴い、通年で採用活動をするケースも増えています。

中途採用は、人材の追加が必要となったときや、既存社員の穴を埋めたいときなどに行われることが大半です。

そのため、採用活動も不定期になります。

また、募集人材の内定が決まった段階で、企業の採用活動が終了します。

さらに近年では、人材不足に悩む業界を中心に、通年で人材募集を行い、企業にマッチする人材を幅広く募集している企業も多いです。

おすすめ記事:チャンスはいつ?中途採用に最適な時期と閑散期、採用戦略を紹介

企業には、それぞれ方針やさまざまな文化が存在します。

新卒採用と中途採用では、企業の色に染まりやすいかどうかにも、違いがあることを知っておきましょう。

新卒採用は、アルバイト以外で企業と関わることが初めてという場合が多いです。

社会人経験が少ないため、その企業の文化に溶け込みやすいといったメリットがあります。

企業の中核として人材を育てていきたいと考えた場合、企業のやり方に合わせたキャリアアップの計画を立てられやすいでしょう。

さらに、企業の方針や理念に沿った育成を行うことも容易になります。

中途採用の場合は、仕事のやり方や仕事に対する考え方が、自分の中で確立していることも多いはずです。

そのため、企業の色に染まりにくい傾向にあります。

企業の考え方と自分の考え方にミスマッチが起こり、働きにくい状況に陥ることも考えられるでしょう。

一方、中途採用の社員は、知識やスキルに基づき、自分で仕事について考えられるため、仕事がスムーズに進められます。

これは新しい文化や他社の社風を取り入れられるチャンスでもあります。

企業全体の固まった現状を、打破するカギにもなるでしょう。

新卒と中途で給与は異なります。

前職での経験やスキルによって変わるため、自身の状況はしっかりと把握しておきましょう。

新卒採用では月給や年収はあまり高くなく、一律である場合が一般的です。

スキルよりもポテンシャルで採用しているため、成長を期待して給与が設定されます。

徐々に知識や技術を身につけ、会社に貢献できるようになっていくにしたがって、昇給という形で給与が上がる仕組みです。

中途採用の場合、前職での給与やスキルに応じて、給与が変動します。

そのため、高いスキルを求めているのに、給与設定が低いために、なかなか求める人材の採用に至らないケースも多いです。

一方で高すぎる給与もリスクを伴うため、給与設定が難しいという問題点があります。

新卒採用と中途採用は、採用単価は大きく異なります。

目的を明確にして、目的にあった人材を採用しましょう。

新卒採用は、一度の採用活動でまとめて人材を獲得できるため、求人広告費などの採用コストが比較的安価になります。

2018年にマイナビが発表した「マイナビ企業新卒内定状況調査」によると、新卒社員一人当たりにかかる採用費用は平均48万円でした。

中途採用では業種、年齢、業界によってコストが大きく変わるため一概に算出することは難しいですが全体平均としてはおおよそ60万円前後が相場といえます。

とは言え、あくまで平均値であり、即戦力やハイスペックな人材を採用するとなると1名あたり150万円〜300万円程度、またそれ以上かかることも珍しくありません。

目的による部分はありますが、一名あたりの採用単価は新卒採用が相対的に安くなります。

※出典:東洋経済ONLINE

新卒と中途の人材では育成費用が大きく変わりますので、どのくらい変わるのか理解しておきましょう。

一般的に、新卒社員が一人前の戦力となるまでには3年かかるといわれており、

その費用として一人当たり1,500万円程度(給料や福利費、新入社員研修といった育成費など)の投資が必要だと言われています。

中途採用は採用時のコストが高くなりがちではありますが、教育にかかるコストは新卒採用よりも抑えることができます。

中途採用の方が一見よく思えますが、中途採用とは言え、研修や教育制度が全くなければ入社時から大きく成長するということは考えられません。

そのため、新卒ほど手厚いものでなくても構いませんが、必要と思われる研修については実施できる体制を整えておく必要はあります。

企業の将来性や組織戦略などを考えたうえで、新卒、中途どちらがよいのかを判断しましょう。

企業の将来、組織戦略を重視するならば、中途人材よりも伸びしろがある新卒採用も重要になります。

新卒社員は企業の未来を担う存在です。上手に教育をすることで、中途採用ではなかなか見つけることができない、その企業に特化した人材を育成することもできます。

また、中途社員よりも定着率や企業理解度が高くなる傾向があるため、幹部候補生としての未来にも期待ができるでしょう。

売上を上げたい、事業戦略を実現したいなど、企業の“今”を重視している場合には、即戦力となりやすい中途採用がおすすめです。

採用後、すぐに必要な業務を任せることができ、即戦力としてスキルを発揮してくれれば、その時々の事業戦略を達成していくことも可能です。

中途と新卒で採用難易度は大きく変わります。

自社の持っているリソースや魅力を発揮しやすい方はどちらかという点で判断するのもよいでしょう。

採用職種等によって難易度は変わりますが、一般的に新卒採用は、ポテンシャル採用となるが、大量募集が可能です。 入社企業を選ぶ際のポイントは、新卒採用の場合は、会社の雰囲気、将来性、理念ビジョンへの共感といった、抽象的な部分を重視している場合が多いです。

中途採用は、即戦力、経験者が採用できるが大量募集は難しいです。 入社企業を選ぶ際のポイントは、給与、仕事内容、勤務地など具体的な条件が決め手になることが多いです。

採用フローで比較した場合、基本的に新卒採用は長い期間をかけて行う通年採用、中途は必要な人材を短い期間で探すスポット採用という違いがあります。

新卒採用は4月に一斉入社が行われるため、早い時期に内定を出している場合は入社まで1年かかることも多いです。

そのため、“今すぐに働ける人材”を必要としている場合には、新卒採用は向きません。

しかし、入社までの期間が長いことで得られるメリットもあります。

内定後から入社までの間に、面談や研修などを行うことで、企業や業務に対する理解を深めることができます。

そのため、中途採用で起きやすい相互理解が足りないことによる早期離職を防ぐことも可能になります。

中途採用は、採用者の入社準備が整っていればすぐにでも勤務開始することができます。

人材が必要な時期や組織戦略によって、新卒採用と中途採用どちらを行うべきかが変わります。

採用活動から教育まで含めた費用で考えると、即戦力となり得る中途採用が優れているように見えるでしょう。

採用活動における新卒採用のメリットは、主に採用コストが抑えられることです。

新卒採用では、同時期にまとめて採用を行うため、一人当たりの採用単価が安価になります。

年間の採用スケジュールを組んでしまえば、毎年、定期的に増員することも可能になります。

新卒採用では、職務経験がないためポテンシャルを見抜く力が必要ですが、優秀な人材を安く採用できるのが魅力になります。

デメリットは、1年間通して採用活動を行うために、採用期間が長くなってしまう点です。

また、年ごとに新卒者のトレンド(人気業界、人気企業)に変化があったり、景気に左右されやすいという点もデメリットかもしれません。

急にトレンドや景気が変わり、長い時間をかけたにも関わらず、狙った人材を獲得できないということも十分あり得ます。

その他では、採用コストが安価な代わりに、教育のコストが高くなりがちという点もデメリットと言えるでしょう。

新卒社員は、型にはまらない柔軟なアイデアを持っている、バイタリティがあるなど、若手・未経験だからこその魅力があります。

そのため、新しいことを始めたい、現状を打破したい、などの希望がある場合には、新卒採用で獲得した社員が、企業に新たな風を吹かせてくれるかもしれません。

新卒採用は職務経験がないため、採用後には様々な教育が必要になります。

そのため、即戦力としての効果はあまり期待できないという点はデメリットでしょう。

また、若年層になるほど転職への抵抗感は高くありません。社風や業務に対する理解が得られなかった場合、戦力になる前の離職もあるため、教育担当者がしっかりと教育・フォローをしていく必要があります。

新卒採用を定期的に行うことで、従業員の年齢構成のバランスが取りやすくなります。

教育体制の整備や企業内の世代交代の観点から見ても、社内の人員はバランスよく構成されていた方が好ましいです。

また、初めての就職で企業文化を素直に受け入れてくれやすいというメリットもあるため、上手に育てれば愛社精神を持ち、企業を理解したコア人材に成長してくれるでしょう。

逆に、デメリットとして挙げられるのは、想定していた戦力にならない可能性がある点です。

採用時に期待していた成長を見せてくれなかった、早期離職してしまったなど、教育・成長に時間がかかる分だけ、戦力としての見通しが立てづらい傾向があります。

新卒採用は1サイクル、1~2年が基本となります。

長期の採用プロジェクトとなるため、何名採用するのか、どういう選考フローを取るか、面接は誰が担当するかなど、事前準備・用意が欠かせません。

特に、多くの企業を比較検討できる新卒市場においては、

など、事前準備不足・計画不足によって、そのまま選考の途中辞退や内定辞退つながってしまうことも十分に考えられます。

また、その情報が口コミサイトなどに記載されてしまうと、翌年以降の採用活動にも影響が出る可能性もあるのです。

新卒採用を始める前には、以下の押さえたい5つのポイントをご確認いただき、準備を整えてください。

まず、新卒採用を始める際には、新卒社員を獲得した後の事業・組織戦略など、ゴールを明確に設定しましょう。

など、しっかりとした目標を社内で相談・共有し、それに向かった採用活動をしてください。

新卒採用は1~2年かけて行う長期の採用プロジェクトとなるため、具体的な目的やイメージを持って行うことがより良い人材の獲得に繋がります。

目的を決めたら、それに合った人物像や採用ターゲットの明確化を進めましょう。

新卒採用では、その学生が持っているポテンシャルや志向を見抜いて採用する必要があります。

ターゲット像が決まっていないと、選考のフロー、説明会でアピールするポイント、面接での評価ポイント、求人広告のキャッチコピーなどあらゆるものが曖昧になってしまいます。

これでは、どの学生にも響かず優秀な学生を確保することができません。

長い時間とコストをかけて行うことができる新卒採用だからこそ、求めている人材を獲得できるようにしっかりと計画を立てましょう。

採用ターゲットの次は、採用フローの設計をします。

求める人物像によって、選考に必要な要素や面接での質問事項、重視すべきポイントなどが変わります。

選考の算定基準や面接・グループワークの内容など、きちんとした目的を持った採用フローを設計できるように注意してください。

ここでの計画性が、ターゲットとなる人材を獲得できるかどうかに大きく関わります。

以前は新卒採用と言えばマイナビ新卒などの求人メディアを使用したり、学校から直接紹介を受けることが一般的でした。しかし、近年でSNSや動画を活用し、自社で母集団形成を行う企業も増えてきています。

そのため、新卒採用では様々な求人媒体を検討し、自社にあった求人媒体を選ぶことが重要です。

株式会社ONEでは様々な新卒媒体を取り扱っており、効果的な母集団形成についても豊富な経験があります。

また近年、特に注目を集めているのが自社で制作した採用サイトを活用する「オウンドメディアリクルーティング」です。

オウンドメディアリクルーティングでは、求人媒体の枠に制限されず自由な情報発信ができるため、学生の自社理解を促進させたり、魅力付けを行う効果が期待できます。

新卒採用では、学生が一斉に就職活動を行うため、企業側は学生の動きにあわせ採用活動を行う必要があります。

そのため、事前にいつ、どんなことをしなくてはいけないのかを把握し、しっかりと新卒採用のスケジュールを立ててください。

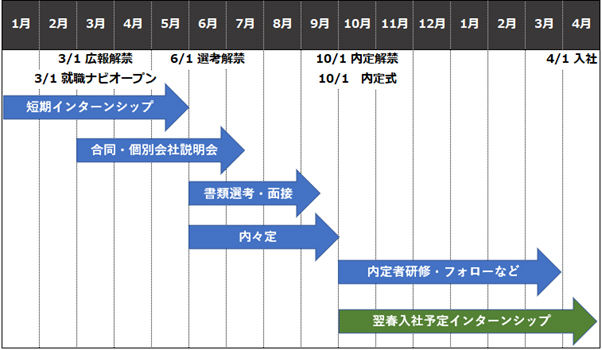

新卒採用の大まかな年間スケジュールは、以下になります。

就職ナビサイトがオープンするのは3月1日。3月から広報開始する企業が多くなります。

エントリーした学生を、会社説明会や書類選考に誘導します。

3月~4月に会社説明会が集中して行われます。この時期にどれだけ母集団を形成できるかが勝負。

会社の魅力が伝わる会社説明会を心がけましょう。

4~5月に書類選考、グループワーク、面接と選考を重ねていきます。

学生は複数社を並行して選考を受けているため、なるべく早く結果を伝え、「先に結果のでた他社…」に学生が流れないように気をつけましょう。

早ければ6月1日に内定をもらう学生も現れます。多くの会社が毎年10月に内定式を行うため、10月が新卒採用の一区切りのタイミングになります。

①~④が1サイクルとなりますが、1回で採用目標人数まで至らなかった場合は①~③のステップを繰り返すことになります。

8~9月の学生の夏休み期間や、10~2月の期間に次年度の新卒採用に向けてインターンシップを開催する企業が増えています。学生が就業前に企業で働く経験を持つことで採用のマッチング率を高めることができます。

早期から母集団形成できるメリットがあり、インターンシップを採用スケジュールに取り入れるのも一手です。

新卒採用の指針などを検討している日本経済団体連合会(経団連)の推奨するスケジュールでは上記のような流れとなっています。

しかし、実際には採用活動がかなり早期化しており、広報解禁、就職ナビのオープン前からインターンシップという名目で選考を行い、内々定出しをしている企業も数多くあります。

詳しく知りたい方は、最新の新卒採用スケジュールやそれぞれの時期にすべきこと・ポイントを解説した「【2024年卒版】新卒採用のスケジュール」のページをご覧ください。

新卒採用の場合、人柄を見極めるために、面接を複数回設けることが多いでしょう。

面接ごとに目的は異なり確認すべきポイントも変わってきます。

それぞれの面接で聞いておきたい質問例をご紹介します。

チェックポイント:基本的なコミュニケーション能力

質問例

最初はありきたりな質問で問題ありません。

質問に対してきちんと回答できているかどうかを確認します。

チェックポイント:会社や仕事に対する理解

質問例

それぞれの回答に対して、「具体的には?」「なぜ?」と繰り返し問い掛けを行い深掘りすることで、学生の業界や企業に対する知識や理解度をはかることができます。

チェックポイント:本音と熱意

質問例

最後に学生の志望度を確認することも忘れずに。優秀な学生は、複数社の内定を保有しているものです。入社してほしいと思ったら、企業側も熱意を持って入社後のメリットを伝え、学生の志望度を高める努力が必要です。

せっかく求める人材に内定を出しても、内定辞退・入社辞退となってしまっては、これまでの努力が水の泡となってしまいます。

そのため、事前に内定辞退・入社辞退を防ぐような戦略作りをしっかりとしておきましょう。

内定辞退・入社辞退に繋がるポイントとしては、以下が挙げられます。

このような問題を起こさないためにも、事前準備の徹底や適切な面接官の選定をし、新卒社員を迎える体制を社内一丸となって整えましょう。

具体的な取り組みをいくつかご紹介します。

ITベンチャー企業であるA社では内定者にeラーニングを通じて事前教育を行っています。基本的なビジネスマナーの他にもプログラミングの基礎などを学んでもらい内定者一人ひとりの進捗状況を確認し、フィードバックやフォローを実施。

入社前準備を丁寧に行っているという安心感を学生に与え、入社後にスムーズに職場や仕事になじめるようにフォローしています。

全国の内定者が一堂に集うB社の内定者懇親会では、先輩従業員も参加してもらい立食パーティ形式で実施しました。先輩従業員は名前と部署、仕事内容を書いたネームプレートを着用。内定者との話のきっかけにするとともに、各部署の仕事内容やキャリアについて内定者からの質問に答えられるよう準備を行いました。

先輩従業員を巻き込んだ懇親会を企画したことで、内定辞退率が前年と比べ50%程度減少という結果がでています。

人事担当や、配属部署の責任者のフォローだけでは足りないと判断したC社はメンター制度を導入。新卒入社社員一人ひとりにメンターをつけ、定期的な面談などのフォローを実施しました。

メンターの選出の基準は①入社3~5年の新卒入社社員と年齢層が近い先輩従業員、②新卒入社社員とは別部署の所属の2点に絞り行いました。

世代が近く相談しやすいだけでなく、別部署の先輩従業員の客観的なアドバイス・指導が功を成し、メンター制度導入後は定着率が大幅に改善されました。

今、新卒採用の手法の多様化が進んでいます。

少子化による応募率の減少、面接辞退・内定辞退率の増加などに悩んでいる場合には、

従来の採用法とは違う、“工夫した戦略”が必要かもしれません。

近年では、ターゲットにいか響かせるかというトレンドを抑えた採用戦略やコンテンツ作りが重要となっています。

学生から特に注目を集めやすいのが、オリジナル採用法の考案です。

実際に行われている新しい選考方法として、以下のようなものがあります。

エントリーした際にインターネット検索などで応募者の情報を検索。その検索結果の内容を中心に選考を進めるというものです。

何かで成果を出したことのある学生であれば、インターネット検索でその実績や成果が一目でわかります。インターネットに精通した世代ならではの採用アイデアです。

誰もが知っている有名ゲームプレイヤーを優遇して採用するのが、“ネトゲの神採用”です。

ゲームのシステムを理解し、勝利の方程式を導き出す思考力や一つのことに打ち込む姿勢、他のプレイヤーとのコミュニケーション能力を持った人材などが期待できます。

営業には必要不可欠なコミュニケーション能力を持った人材として、キャバクラやホストクラブで指名No.1になった経験を持つ人材を募集している“ご指名No.1採用”。

客商売として大切な会話力や人から愛されるキャラクターを持った人材を採用することができます。

企業によって求める人材が様々なため、同じような採用手法を取る必要はありません。

採用ターゲットとなる人材をどうすれば発掘できるのか、オリジナルの採用手法を検討してみることで、話題性もあって応募率・内定率の向上に繋げることも可能です。

とは言え、一見思いつきのようなユニークな採用手法も、採用ターゲットをしっかりと定義し、そのような人材を採用するためには何が必要かという緻密な戦略から生み出されており、大抵の場合、採用コンサルティング会社などの協力を得ています。

したがって、トレンドを抑えた採用活動を実施する場合は、専門的な知見を持った企業、人材の確保から検討すると良いでしょう。

2018年10月9日に日本経済団体連合会(経団連)より発表のあった「説明会・選考解禁についてのルール撤廃」をご存知の方も多いと思います。

その後、ルール改正についての主導権は経団連から政府に移り、現行ルールの続行が決定しましたが、今後、新卒採用のルールがまったく違ったものになる可能性も十分に考えられます。

いつ、どんなルール改正の発表があっても良いようにニュースなどもチェックするようにしましょう。

新卒採用では愛社精神も強く、将来の幹部候補になるような、会社にとって財産となる人材を採用することができます。

中途採用とは採用ターゲットが大きく異なるため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、求める人材像にあった採用手法を取ってください。

それだけではなく、正しく市場を理解して事前に計画を立てることも新卒採用を成功させるためのポイントとなります。

これから新卒採用をはじめたい、新卒採用を行っているが上手くいっていないなど、お悩みがございましたら、「求人広告代理店ONE」にお気軽にご相談ください。

今までの採用手法をそのまま実践していても人材を確保することはできません。

採用活動をトータル設計する重要なポイントをご紹介!

以下のリンクから資料を無料ダウンロード!

新卒採用と中途採用の違いは?メリット・デメリット・特徴・コストを解説TOPへ

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

採用手法16選と最新トレンドを紹介!選び方や求人募集のコツも解説

応募が来ない原因と対策

求人募集しているのに応募が来ない3つの原因と対策

中途採用

面接・採用

Instagram採用